Ottavia di Velocci

09-03-2018 14:58

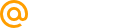

Упряжь боевых коней крестоносцев, XIII-XIV вв. Конская сбруя .

Непосредственное влияние на развитие коневодства во Франции оказала мусульманская Испания, где уже в VIII веке находился знаменитый конезавод в Кордове. В южной Испании была выведена знаменитая андалузская порода лошадей, происходивших от североафриканского «барба». От него же ведут свою родословную и арабские скакуны. Кони андалузской породы были первыми из восточных коней, по достоинству оцененных западноевропейцами.Завозить восточных коней стали с 8- 9-го века. У Вильяма Нормадского в битве при Гастингсе было два таких коня, так называемой «горячей» крови, которые ввозились в Еропу с конца XI века. Несомненно, привезенная порода не только изменила характерные черты, присущие французским боевым коням, но и потребовала изменить места их разведения. Область Перш в южной Нормандии позже дала название першеронской породе. Во второй половине XII века граф Перша Ротру III, участвовавший в испанской реконкисте, принимал участие в захвате Сарагоссы и Туделы. Можно предположить, что он привез из похода лошадей, которых потом стали разводить в Перше, где в конце концов и была выведена першеронская порода.

К концу XII века настоящий рыцарь должен был вести за собой целый кортеж лошадей: боевого коня, верхового, вьючного и мула для перевозки тяжестей. Верховую лошадь специально учили ходить шагом, так как для седока такая «походка» была наиболее удобной в отличие от рыси, особенно при длительных переходах. Однако, для лошади она была неестественной и ее приходилось переучивать.( из инета)

Криста Хук. Упряжь боевых коней крестоносцев, XIII-XIV вв.

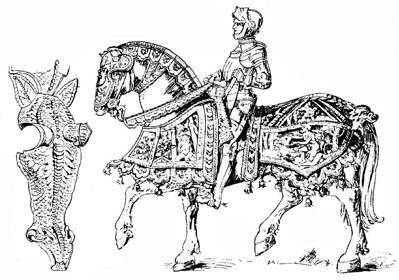

Для лучшего вида увеличу картинки

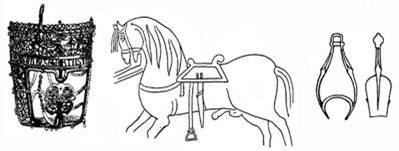

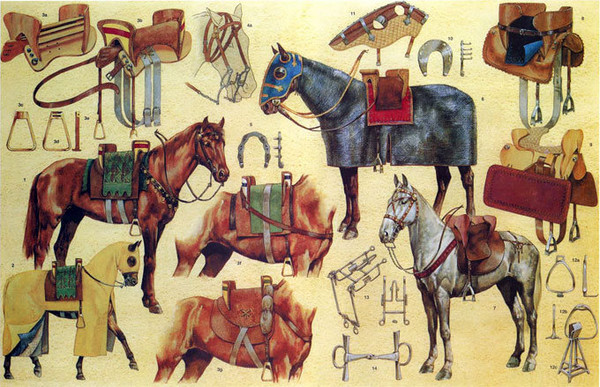

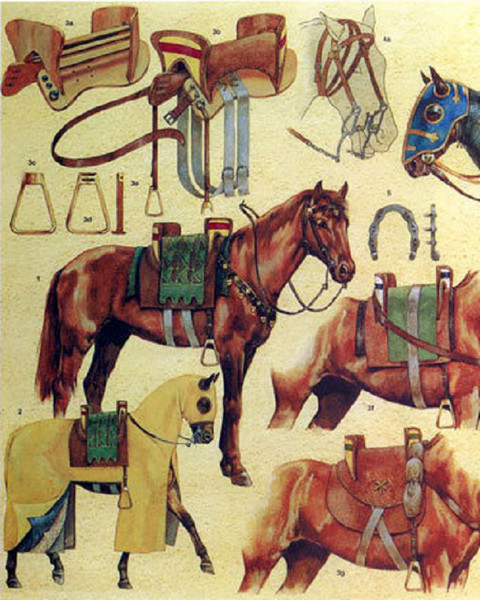

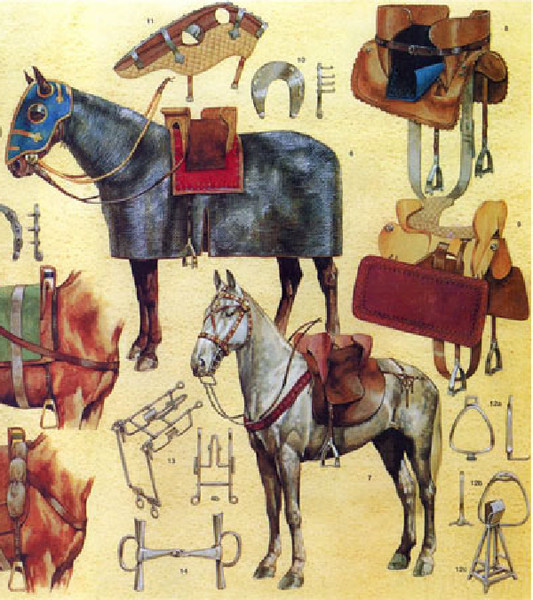

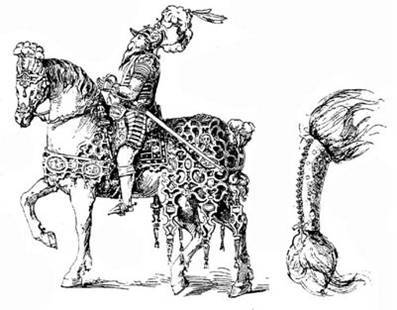

1. Оседланный боевой конь.

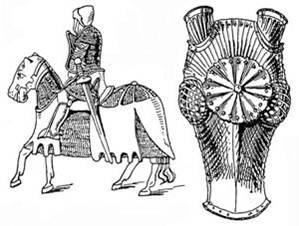

2. Боевой конь в сплошном доспехе, распространенном в Утрмере и на Ближнем Востоке.

3a. Деревянная рама боевого седла.

3b. Боевое седло в сборе: кожаное сиденье, кожаная обивка, двойная подпруга, грудной ремень и стремена.

3c-e. Бронзовое стремя, вид спереди, сзади и в разрезе.

3f. Другой метод крепления седла грудным ремнем, пропущенным за задней лукой.

3g. Еще один вариант седла, передняя лука усилена чемоданом, защищающим ноги всадника.

4a. Тяжелый мундштук и узда.

4b. Вид на мундштук сверху.

5. Железная подкова.

6. Полностью защищенный доспехами боевой конь с двойным поводом. Повод из цепочки, обшитой кожей, использовался в бою, обычный кожаный повод во время походов.

7. Боевой конь с седлом позднего типа. Изогнутая задняя лука седла охватывает пояс всадника. Такие седла появились середине XIV века, но распространение получили позже.

8. Глубокое седло раннего типа.

9. Боевое седло позднего типа.

10. Подкова, вид снизу и сбоку.

11. Шамфрон,защищающий голову боевого коня. Наружный слой снят, показана конструкция внутреннего каркаса. Снаружи шамфрон обшит жесткой кожей, глазницы выпуклые, внутри стеганая подкладка.

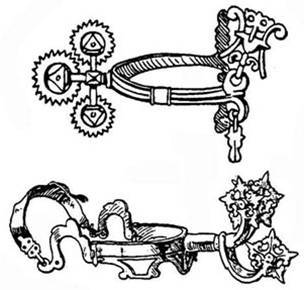

12 a-c. Различные типы стремян XIV века.

13. Мундштук сложной конструкции.

14. Простой мундштук.

Источник: http://ciwar.ru/krestovye-p...

Конская сбруя и конский доспех

Изображения и находки свидетельствуют, что старейший способ взнуздывания лошади осуществлялся с помощью трензеля (нем. Trense). Раннесредневековая узда похожа по форме на узду, распространенную в Више (округ Магдебург), только составные удила (нем. Gebis) намного острее и нередко скручены спиралью. Так взнуздывались степные лошади, которые в V-VI веках завезли в Европу с далекого Востока воины-варвары. Оголовье с поводьями были совершенно простые, из сыромятной кожи.

Благородное воинство Германии, Англии и Франции пользовалось только буйными жеребцами и сесть на кобылу считалось позором. В XIII столетии для повышения надежности стали делать двойную узду, в которой одни поводья связывались с трензелем, а другие с мундштуком. Тогда повод трензеля был легким, из кожи, но повод мундштука почти всегда из крепкой цепи.

Буйный нрав жеребцов побудил к применению намордника. Это добавление к уздечке впервые встречается в XV столетии, но, несомненно, оно применялось и раньше. Такого рода намордники предоставляли "шпорному" мастеру широкие возможности показать свое искусство. Особенно в XVI столетии встречалось много искуснейшим образом изготовленных намордников из ажурного железа и накладной желтой меди. На намордниках, а также на налобниках часто встречается изображение ящерицы как символа чистоты и проворства. Важное значение имела и седловка лошади. Первые переселенцы V века, вероятно, знали седло, но не пользовались им. Они отдавали предпочтение своего рода попонам из грубой ткани и не видели необходимости в более удобном снаряжении.

На миниатюре в Золотой псалтыри из монастыря Санкт-Галлен (Швейцария), относящейся ко временам Каролингов (751-987), представлена лошадь, взнузданная только трензелем. Но уже около 1050 года для англонорманнской и северогерманской пород этого оказалось мало и потребовалось применение своего рода мундштука, по-видимому, еще не дополненного цепью, который как рычаг действовал на нижнюю челюсть лошади.

В VIII веке повсеместно стали применять небольшие и богато украшенные седла, появилась необходимость и в стременах. Однако седло было еще маленьким и состояло из деревянного основания и очень низких передней и задней лук. На седло укладывалась небольшая подстилка. Закреплялось седло подбрюшным ремнем, иногда также передним и задним ремнем. Конский намордник, из луженого железа; местами ажурный, местами из проволочной сетки; на обруче сделана надпись: WAS GOT BESCHERT, IST UNERWERT (Неведомо, что Бог пошлет).

Примерно с 1170 года существенно изменяется задняя часть седла, очевидно из-за стремления всадника сидеть более надежно. Передняя лука придвигается ближе к холке, а задняя становится выше и шире, приобретает по бокам приращения - ясли. Это старейшая форма ясельного седла, которое применялось до первого десятилетия XVI века.

Седло состоит из следующих частей: передней луки, задней луки, седалища, крыльев, покрышки, подпруги, стремян, грудного ремня или подперсья, наконец, пахвенного ремня.

К 1360 году боковые приращения - ясли приобретают все более ярко выраженную форму, чуть ли не образуя сплошное кольцо, так что трудно представить себе, как всадник втискивался в эти ясли между передней и задней лукой.

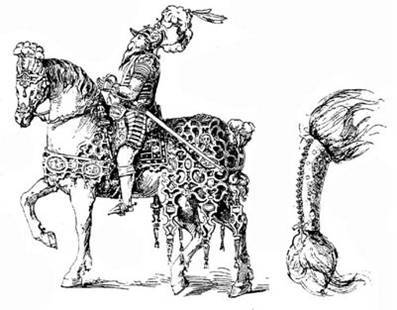

Седло в средние века было излюбленным предметом богатого художественного оформления. О том, с какими значительными затратами было связано художественное оформление седел в XIII и XIV веках, имеются документы.

Например, счет Жоффруа ле Бретона, выписанный коннетаблю французского королевства Раулю графу д'О, датируемый 1336≈1339 годами: "Монсеньора роскошное седло для скачек спереди и сзади обито накладным украшением из серебра в виде тростника, и по углам этого украшения обрамление, а на обеих луках - Амур, одетый в золотую парчу, с натуры составленный, руки и голова из слоновой кости, а крылья из золота. В руке свиток из финифти, и сидит он на скамье из бархата. При одном из этих Амуров - пастушок, при другом - пастушка, тот и другая одетые в парчу, головы и руки из слоновой кости, а на лугу видны овцы из слоновой кости, которые пасутся, и при них собака из слоновой кости. Названный луг усыпан прекрасными сверкающими цветами".

Большой популярностью в XV и XVI веках, благодаря отличному качеству кожаных деталей, среди христианского населения пользовались испанские, т. н. галисийские седла (исп. gallegas).

Они отличались тогда от мавританских военных седел - бард . Превосходнейшие мастерские по изготовлению таких седел были в Галисии, мавританские же седла изготавливались в Кордове и Гранаде. Барда отличалась притуплённой вершиной приподнятой передней луки и присущей всем арабским седлам высокой, круглой задней лукой.

Прежде чем вернуться к европейскому конному снаряжению, надо вспомнить еще о некоторых свойственных восточным седлам формах стремян. Как было видно из нескольких представленных примеров, на Востоке применялись стремена различной формы, были и деревянные, более или менее напоминавшие европейские. В Турции они назывались юзеньги. Арабы, жители пустыни, носили только мягкую обувь из козлиной кожи и издревле пользовались такого рода стременами, в которых ноге было совершенно свободно. У них и позаимствовали эти стремена турки, отчего у европейцев они получили название турецкие стремена. Ни арабы, ни турки, как правило, не применяли шпор, помощь стремян выражалась в том, что внутренними углами ступицы давили на бока лошади. Подобного рода стремена встречались в Турции до новейших времен на роскошных седлах. Серебряные стремена имели только весьма высокопоставленные лица. Среди мавров в Африке и у испанцев эти формы стремян никогда не применялись.

В начале XIII столетия лошадь стали защищать от оружия противника с помощью покрывала из прочного материала. Это покрывало называлось защитной попоной и изготавливалось оно из толстой лосиной или коровьей кожи, как и воинский доспех, оснащалось приклепанными к нему кольцами и пластинами; часто, в особенности у знати, несло изображение герба владельца. В эти же времена лошади особо высокой знати покрывались попоной из кожаных полос с нанизанными на них кольцами, позднее даже кольчугой. Это были те же самые материалы, которые применялись для и кольчужной рубахи.

В середине XIII века возник обычай покрывать попоны, преимущественно кольчужные, накидками из шелка или полотна, разрисованными гербами, подобно тому как воинскую кольчугу носили покрытой накидкой со времен крестовых походов. Около 1267 года на головах лошадей появляется своеобразное навершье, аналогичное украшению на воинском шлеме, только это не фигуры с герба, а страусовые перья, оленьи рога, звери, чудовища.

Конские доспехи разделяют на тяжелые и легкие, в зависимости от их веса, на полные (сплошные) и неполные, т. е. состоящие из отдельных деталей. Соответственно первые закрывали все тело лошади железными латами, вторые состояли из отдельных пластин, лишь частично укрывавших лошадь.

Тяжелый конский доспех состоял из отдельных частей. Наголовье полностью укрывало со всех сторон голову до шеи. Для ушей в нем имелись трубообразные ушные трубки, для глаз - широкие глазные, большею частью закрытые выпуклыми глазными решетками, но иногда и открытые. На лбу приклепывался либо шип, либо гербовый щит. К прочной лобной части прикреплялся сверху широкий ряд пластин, закрывавших шею -латный шарф или канц. Канц либо покрывал только одну холку и с помощью специального ремня привязывался к шее, либо укрывал шею широкой подвижной частью полностью и именовался полный канц. Последним своим рядом он всегда пристегивался к седлу. Вплотную за ним прикреплялось покрытие груди - форбуг, состоящий из одной пластины и точно так же прикрепленный к передней луке седла прочным ремнем. По бокам он часто имел выпуклости или шишки, как правило, богато украшенные. Передняя часть нередко украшалась гербом или девизом владельца.

Круп лошади укрывался накрупником - гелигером, который пристегивался к задней части седла. Если гелигер был цельным, то хвост лошади большей частью оставался под ним, если же составным, из нескольких частей, то хвост выступал наружу. По вершине гелигера, вдоль позвоночника, часто шел выступ, имевший чисто декоративное значение. Пах и бока оставались, как правило, незакрытыми. Подобная защита лошади носила название тяжелого конского доспеха.

Легкий доспех поначалу применялся больше в обыденной жизни и в торжественных случаях, чем на поле боя. В этом случае голова лошади прикрывалась только налобником, который не закрывал всю голову. Канц покрывал только холку, форбуг был уже, а гелигер состоял только из пластин, к которым по сторонам подвешивались широкие фестоны.

В начале XVII столетия конский доспех стал понемногу исчезать из армий. Сначала отказались от применения тяжелого гелигера, потом от канца и форбуга и, наконец, в последнюю очередь у кирасиров от налобника. От всего конского снаряжения вообще ничего не осталось, кроме грудного и заднего ремней, хотя у лошадей в тяжелой кавалерии еще оставались сбруи из ремней вместо гелигера, которые охватывали полностью заднюю часть животного. Легкие кони сохранили грудной ремень и, на крупе, сбрую из узких ремней по старому восточному обычаю, пришедшему через Венгрию.

Защита лошади с помощью кованого железа применялась на Востоке гораздо раньше, чем в Европе, но жители Востока никогда не допускали таких больших ошибок, применяя доспех, не соответствующий силе лошади и снижающий ее подвижность. Налобники арабского происхождения, встречающиеся в коллекциях, относятся к XVI веку, однако их применяли еще на целое столетие раньше. Достойна внимания их изящная форма и выдержанный стиль украшения. Остальные восточные доспехи состоят большей частью из небольших тонких, в большинстве случаев богато украшенных позолотой пластин, соединенных между собой кольчужными полосками. Часто под ними находилась подкладка из ткани, такой как камчатное полотно, или они были оторочены дорогой материей. Восточные конские доспехи применялись в войнах еще в начале XVIII столетия.

С развитием феодального общества шпоры, кроме своего прямого назначения, являлись еще и знаком рыцарского достоинства, которым обладали только те, кто имел право и обязанность воевать в седле, в противоположность воинам низкого происхождения.

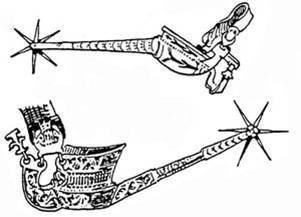

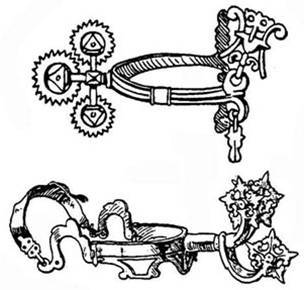

Хотя шпоры уже были известны во времена Каролингов, они не были еще широко распространены. До сих пор считалось, что шпоры имели поначалу заостренные, жалообразные шейки и только в XIV столетии приобрели колесики. Вопреки этому мнению в 1639 году в миланской гробнице Бернгарда, короля Италии (797-818) найдена пара шпор из желтой меди с колесиками на шейках. Но это, несомненно, был единичный случай, ибо весь иллюстративный материал свидетельствует о том, что при поздних Каролингах в употребление вошли шпоры с короткими острыми шейками и что только в конце XIII века стали появляться шпоры с колесиками, сначала лишь у знати. Шпоры с жалообразным острием были названы французами «сорочьим клювом» и появились под этим названием еще в 1335 году.

В XVII веке у московитов и поляков встречались шпоры с двумя-тремя колесиками, но неуклюжей и некрасивой формы. Впрочем, всадникам они казались достаточно воинственными, и они с удовольствием ими пользовались.

В XVI—XVII веках седла западноевропейской кавалерии представляли собой, так сказать, облегченный вариант рыцарских седел, однако еще оставались достаточно тяжелыми.

8 этот же период русские седла, изготовленные из дерева и кожи, заметно отличались от западноевропейских. Они имели «известии — деревянные полки, опиравшиеся на спину лошади, высокую, с наклоном вниз («нагибную») переднюю луку и низкую, отлогую — заднюю. Эти седла создавали удобства для стрелков из лука, вооруженных не копьями, а саблями. Сидя в таком седле, было легко поворачиваться во все стороны. Западноевропейские седла предполагали более закрепощенную, фиксированную посадку с крепким упором на заднюю луку, что было необходимо при действии копьем.

В начале XVIII века, при организации регулярной конницы в России, Петр 1 позаимствовал седло для новых драгунских полков в западноевропейских армиях. Вес седла с принадлежностями достигал 26 кг. При седловке на спину лошади сначала укладывали две кожаные подушки (иногда их заменяли войлоком), на них - попону, сложенную вчетверо, и затем уже на попону — седло. К передней его луке привязывали ольстры - кожаные сумы для пистолетов, к задней — сакву с овсом и круглый суконный чемодан с вещами солдата. Путлище опускали так, что, если солдат встанет на стременах, между ним и седлом останется расстояние в четыре пальца.

Эти седла в России называли «немецкими». Вначале их покупали за границей. Но уже в 1711 году русские ремесленники смогли полиостью обеспечить ими армию. Казна платила за каждое седло 4 руб. (для сравнения:

цена драгунской лошади колебалась тогда от 15 до 20 руб., одна подкова стоила 3 коп., пара драгунских сапог с раструбами — 95 коп.). Требовалось этих седел много: по штатам 1725 года в стране было 33 полевых и 4 гарнизонных драгунских полка — около 40 тыс. всадников. Позже были созданы кирасирские полки (1731 г.) и карабинерные (1763 г.), которые тоже получили «немецкие» седла.

Драгуны, карабинеры, кирасиры стели участниками многих сражений с турками во второй половине XVIII века, когда Русское государство повело борьбу с Османской империей за выход к Черному морю. Кавалеристы сражались храбро, но нередко уступали турецкой феодальной коннице в скорости и маневренности на поле боя. Этому в немалой степени способствовало несовершенство их снаряжения и амуниции.

Выдающийся военный организатор и администратор того времени Г.А. Потемкин обратил на эго внимание. В частности, он выступил против «немецкого» седла, главным недостатком которого был большой вес, что приводило, как писали тогда, «к излишнему саднеиию лошадей». Потемкин предложил заменить «немецкие» седла другими.

«Седло венгерское лучше всех седел,— писал он в Военную коллегию,— свидетельством тому то, что все нации, ездящие верхом, таковые употребляют: венгры, татары, черкесы, казаки и поляки. Они легки, лошадей вовсе не саднят, делать их в полках можно и дешевле старых...» Предложение Потемкина было принято, и к 1780 году новые седла получила большая часть русской кавалерии: легкоконники (13 полков), драгуны (11 полков) и конные егеря (4 полка).

«Венгерские» седла действительно оказались прочными, легкими и удобными и во многом уравняли шансы русских и турецких конников. Это доказала новая русско-турецкая война, начавшаяся в 1787 году. Однако конструкция «венгерских» седел для русских никакой новизны не имела. Эти седла были очень похожи на те, что отменил Петр I. Они были в ходу в России в XV—XVII веках у всадников поместной конницы. Наши предки, в свою очередь, позаимствовали эти седла у восточных народов.

Но, несмотря на дешевизну, легкость и простоту конструкции, «венгерские» седла были оставлены только гусарам в 1796 году, при воцарении Павла I. Драгуны же вновь получили прежние «немецкие» седла. На таких седлах в то время ездила вся тяжелая западноевропейская конница, и в том числе прусская, снаряжение, вооружение и обмундирование которой Павел 1 взял за образец.

В начале XIX века в Европе большое распространение получила легкая кавалерия: гусары, уланы, конные егеря. Наполеон привел в Россию не один десяток таких полков, собранных в Польше, Австро-Венгрии, Италии, Пруссии, Франции. В многочисленных сражениях летней и осенней кампании 1812 года они понесли большие потери, некоторые из них вообще перестали существовать. Свое военное имущество они бросили в заснеженных русских полях при переправе через Березину. В обозах разбитых кавалерийских корпусов было найдено множество «венгерских» седел, еще недавно служивших всадникам Наполеона.

Принцип их конструкции оставался таким же, как и в XVIII веке: две полки, опиравшиеся на спину, лошади, две наклонные луки, их связывающие, кожаное сиденье, как бы растянутое между луками. К передней луке при этом привязывали две кожаные сумы для пистолетов, паперсти — ремни, охватывающие грудь лошади, бушмат — трубу, куда вкладывали ствол карабина. К задней луке при помощи ремня пристегивали сакву с овсом и чемодан с вещами солдата. Седло и ольстры сверху накрывали вальтрапом из сукна или из меха. Подробный рисунок этого седла сохранился в книгах, описывающих снаряжение, вооружение и обмундирование французкой армии в 1811—1814 годах.

Ушла а историю бурная эпоха наполеоновских войн. С годами взгляды на роль конницы в бою постепенно менялись. Резкий перелом в них произошел после Крымской войны (1853—1856). Широкое распространение оружия с нарезным стволом увеличило огневую мощь пехоты и заставило конницу располагаться далеко от боевых позиций, отказаться от атак в густых сомкнутых строях. Деление кавалерии на легкую и тяжелую устарело. На повестку дня встал вопрос о создании конницы драгунского типа, умеющей вести действия как в конном, так и в пешем строю, мобильной и выносливой, снаряженной просто и надежно.

В 1871 году все полки русской кавалерии: драгуны, гусары, уланы, а также гвардейская тяжелая конница—получила седла одного образца. В основе их конструкции лежала проверенная веками схема: две полки, две луки, сиденье между ними. Но в это время «венгерскием седла в документах уже называли ленчиками. Сохранились их описания. Например, известно, что полки ленчиков делали из сухого и крепкого березового дерева. Луки тоже были деревянными, обитыми сверху железными полосками, расстояние между луками достигало 60 см. Есть и описание седловки. Сначала на спину лошади клали потник из овечьего войлока с крышей из черной юфти, на него — ленчик, на ленчик — сложенную вчетверо попону из сукна, а на попону сверху суконный вальтрап.

В 1877 году началась русско-турецкая война, в результате которой была освобождена из-под турецкого ига Болгария. Русские разгромили турок в нескольких сражениях, Для истории русской конницы особенно примечательным был зимний переход через Балканы. При сильном морозе и ветре, снегопадах конные полки под командованием генерала Гурко в течение восьми дней преодолели горные спуски, подъемы, ущелья и вышли в Софийскую долину, где вступили в бой с противником и освободили Софию. Необыкновенную выносливость тут проявили и всадники и лошади. Можно сказать, что сохранить их силы в столь трудном походе, безусловно, помогло хорошее снаряжение.

Более ста лет отделяет нас от этих событий. Но «венгерское» седло-ленчик не забыто до сих пор. Как известно, в нашей стране существует кавалерийский полк, лошадей широко используют в пограничных войсках. Служившим в этих подразделениях конникам да и спортсменам, конечно, хорошо знакомо армейское седло.

https://snowboa.livejournal...

К концу XII века настоящий рыцарь должен был вести за собой целый кортеж лошадей: боевого коня, верхового, вьючного и мула для перевозки тяжестей. Верховую лошадь специально учили ходить шагом, так как для седока такая «походка» была наиболее удобной в отличие от рыси, особенно при длительных переходах. Однако, для лошади она была неестественной и ее приходилось переучивать.( из инета)

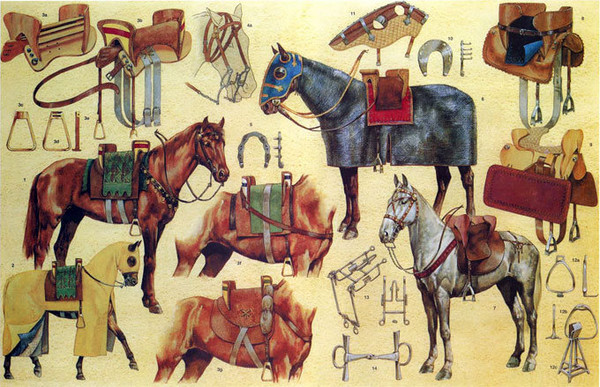

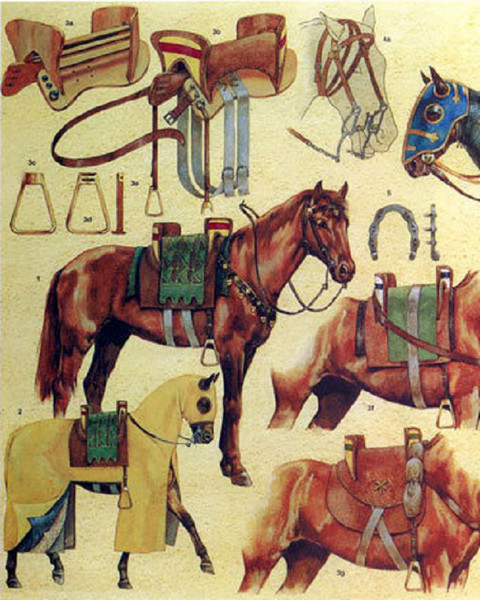

Криста Хук. Упряжь боевых коней крестоносцев, XIII-XIV вв.

Для лучшего вида увеличу картинки

1. Оседланный боевой конь.

2. Боевой конь в сплошном доспехе, распространенном в Утрмере и на Ближнем Востоке.

3a. Деревянная рама боевого седла.

3b. Боевое седло в сборе: кожаное сиденье, кожаная обивка, двойная подпруга, грудной ремень и стремена.

3c-e. Бронзовое стремя, вид спереди, сзади и в разрезе.

3f. Другой метод крепления седла грудным ремнем, пропущенным за задней лукой.

3g. Еще один вариант седла, передняя лука усилена чемоданом, защищающим ноги всадника.

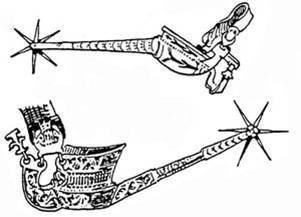

4a. Тяжелый мундштук и узда.

4b. Вид на мундштук сверху.

5. Железная подкова.

6. Полностью защищенный доспехами боевой конь с двойным поводом. Повод из цепочки, обшитой кожей, использовался в бою, обычный кожаный повод во время походов.

7. Боевой конь с седлом позднего типа. Изогнутая задняя лука седла охватывает пояс всадника. Такие седла появились середине XIV века, но распространение получили позже.

8. Глубокое седло раннего типа.

9. Боевое седло позднего типа.

10. Подкова, вид снизу и сбоку.

11. Шамфрон,защищающий голову боевого коня. Наружный слой снят, показана конструкция внутреннего каркаса. Снаружи шамфрон обшит жесткой кожей, глазницы выпуклые, внутри стеганая подкладка.

12 a-c. Различные типы стремян XIV века.

13. Мундштук сложной конструкции.

14. Простой мундштук.

Источник: http://ciwar.ru/krestovye-p...

Конская сбруя и конский доспех

Изображения и находки свидетельствуют, что старейший способ взнуздывания лошади осуществлялся с помощью трензеля (нем. Trense). Раннесредневековая узда похожа по форме на узду, распространенную в Више (округ Магдебург), только составные удила (нем. Gebis) намного острее и нередко скручены спиралью. Так взнуздывались степные лошади, которые в V-VI веках завезли в Европу с далекого Востока воины-варвары. Оголовье с поводьями были совершенно простые, из сыромятной кожи.

Благородное воинство Германии, Англии и Франции пользовалось только буйными жеребцами и сесть на кобылу считалось позором. В XIII столетии для повышения надежности стали делать двойную узду, в которой одни поводья связывались с трензелем, а другие с мундштуком. Тогда повод трензеля был легким, из кожи, но повод мундштука почти всегда из крепкой цепи.

Буйный нрав жеребцов побудил к применению намордника. Это добавление к уздечке впервые встречается в XV столетии, но, несомненно, оно применялось и раньше. Такого рода намордники предоставляли "шпорному" мастеру широкие возможности показать свое искусство. Особенно в XVI столетии встречалось много искуснейшим образом изготовленных намордников из ажурного железа и накладной желтой меди. На намордниках, а также на налобниках часто встречается изображение ящерицы как символа чистоты и проворства. Важное значение имела и седловка лошади. Первые переселенцы V века, вероятно, знали седло, но не пользовались им. Они отдавали предпочтение своего рода попонам из грубой ткани и не видели необходимости в более удобном снаряжении.

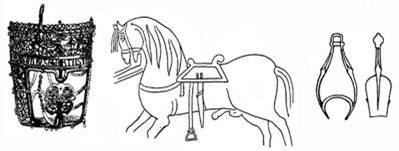

На миниатюре в Золотой псалтыри из монастыря Санкт-Галлен (Швейцария), относящейся ко временам Каролингов (751-987), представлена лошадь, взнузданная только трензелем. Но уже около 1050 года для англонорманнской и северогерманской пород этого оказалось мало и потребовалось применение своего рода мундштука, по-видимому, еще не дополненного цепью, который как рычаг действовал на нижнюю челюсть лошади.

В VIII веке повсеместно стали применять небольшие и богато украшенные седла, появилась необходимость и в стременах. Однако седло было еще маленьким и состояло из деревянного основания и очень низких передней и задней лук. На седло укладывалась небольшая подстилка. Закреплялось седло подбрюшным ремнем, иногда также передним и задним ремнем. Конский намордник, из луженого железа; местами ажурный, местами из проволочной сетки; на обруче сделана надпись: WAS GOT BESCHERT, IST UNERWERT (Неведомо, что Бог пошлет).

Примерно с 1170 года существенно изменяется задняя часть седла, очевидно из-за стремления всадника сидеть более надежно. Передняя лука придвигается ближе к холке, а задняя становится выше и шире, приобретает по бокам приращения - ясли. Это старейшая форма ясельного седла, которое применялось до первого десятилетия XVI века.

Седло состоит из следующих частей: передней луки, задней луки, седалища, крыльев, покрышки, подпруги, стремян, грудного ремня или подперсья, наконец, пахвенного ремня.

К 1360 году боковые приращения - ясли приобретают все более ярко выраженную форму, чуть ли не образуя сплошное кольцо, так что трудно представить себе, как всадник втискивался в эти ясли между передней и задней лукой.

Седло в средние века было излюбленным предметом богатого художественного оформления. О том, с какими значительными затратами было связано художественное оформление седел в XIII и XIV веках, имеются документы.

Например, счет Жоффруа ле Бретона, выписанный коннетаблю французского королевства Раулю графу д'О, датируемый 1336≈1339 годами: "Монсеньора роскошное седло для скачек спереди и сзади обито накладным украшением из серебра в виде тростника, и по углам этого украшения обрамление, а на обеих луках - Амур, одетый в золотую парчу, с натуры составленный, руки и голова из слоновой кости, а крылья из золота. В руке свиток из финифти, и сидит он на скамье из бархата. При одном из этих Амуров - пастушок, при другом - пастушка, тот и другая одетые в парчу, головы и руки из слоновой кости, а на лугу видны овцы из слоновой кости, которые пасутся, и при них собака из слоновой кости. Названный луг усыпан прекрасными сверкающими цветами".

Большой популярностью в XV и XVI веках, благодаря отличному качеству кожаных деталей, среди христианского населения пользовались испанские, т. н. галисийские седла (исп. gallegas).

Они отличались тогда от мавританских военных седел - бард . Превосходнейшие мастерские по изготовлению таких седел были в Галисии, мавританские же седла изготавливались в Кордове и Гранаде. Барда отличалась притуплённой вершиной приподнятой передней луки и присущей всем арабским седлам высокой, круглой задней лукой.

Прежде чем вернуться к европейскому конному снаряжению, надо вспомнить еще о некоторых свойственных восточным седлам формах стремян. Как было видно из нескольких представленных примеров, на Востоке применялись стремена различной формы, были и деревянные, более или менее напоминавшие европейские. В Турции они назывались юзеньги. Арабы, жители пустыни, носили только мягкую обувь из козлиной кожи и издревле пользовались такого рода стременами, в которых ноге было совершенно свободно. У них и позаимствовали эти стремена турки, отчего у европейцев они получили название турецкие стремена. Ни арабы, ни турки, как правило, не применяли шпор, помощь стремян выражалась в том, что внутренними углами ступицы давили на бока лошади. Подобного рода стремена встречались в Турции до новейших времен на роскошных седлах. Серебряные стремена имели только весьма высокопоставленные лица. Среди мавров в Африке и у испанцев эти формы стремян никогда не применялись.

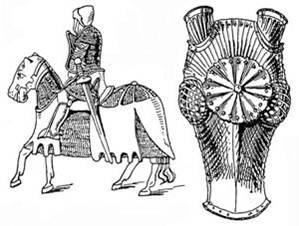

В начале XIII столетия лошадь стали защищать от оружия противника с помощью покрывала из прочного материала. Это покрывало называлось защитной попоной и изготавливалось оно из толстой лосиной или коровьей кожи, как и воинский доспех, оснащалось приклепанными к нему кольцами и пластинами; часто, в особенности у знати, несло изображение герба владельца. В эти же времена лошади особо высокой знати покрывались попоной из кожаных полос с нанизанными на них кольцами, позднее даже кольчугой. Это были те же самые материалы, которые применялись для и кольчужной рубахи.

В середине XIII века возник обычай покрывать попоны, преимущественно кольчужные, накидками из шелка или полотна, разрисованными гербами, подобно тому как воинскую кольчугу носили покрытой накидкой со времен крестовых походов. Около 1267 года на головах лошадей появляется своеобразное навершье, аналогичное украшению на воинском шлеме, только это не фигуры с герба, а страусовые перья, оленьи рога, звери, чудовища.

Конские доспехи разделяют на тяжелые и легкие, в зависимости от их веса, на полные (сплошные) и неполные, т. е. состоящие из отдельных деталей. Соответственно первые закрывали все тело лошади железными латами, вторые состояли из отдельных пластин, лишь частично укрывавших лошадь.

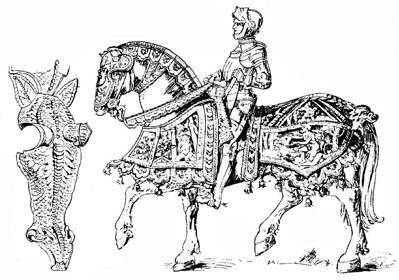

Тяжелый конский доспех состоял из отдельных частей. Наголовье полностью укрывало со всех сторон голову до шеи. Для ушей в нем имелись трубообразные ушные трубки, для глаз - широкие глазные, большею частью закрытые выпуклыми глазными решетками, но иногда и открытые. На лбу приклепывался либо шип, либо гербовый щит. К прочной лобной части прикреплялся сверху широкий ряд пластин, закрывавших шею -латный шарф или канц. Канц либо покрывал только одну холку и с помощью специального ремня привязывался к шее, либо укрывал шею широкой подвижной частью полностью и именовался полный канц. Последним своим рядом он всегда пристегивался к седлу. Вплотную за ним прикреплялось покрытие груди - форбуг, состоящий из одной пластины и точно так же прикрепленный к передней луке седла прочным ремнем. По бокам он часто имел выпуклости или шишки, как правило, богато украшенные. Передняя часть нередко украшалась гербом или девизом владельца.

Круп лошади укрывался накрупником - гелигером, который пристегивался к задней части седла. Если гелигер был цельным, то хвост лошади большей частью оставался под ним, если же составным, из нескольких частей, то хвост выступал наружу. По вершине гелигера, вдоль позвоночника, часто шел выступ, имевший чисто декоративное значение. Пах и бока оставались, как правило, незакрытыми. Подобная защита лошади носила название тяжелого конского доспеха.

Легкий доспех поначалу применялся больше в обыденной жизни и в торжественных случаях, чем на поле боя. В этом случае голова лошади прикрывалась только налобником, который не закрывал всю голову. Канц покрывал только холку, форбуг был уже, а гелигер состоял только из пластин, к которым по сторонам подвешивались широкие фестоны.

В начале XVII столетия конский доспех стал понемногу исчезать из армий. Сначала отказались от применения тяжелого гелигера, потом от канца и форбуга и, наконец, в последнюю очередь у кирасиров от налобника. От всего конского снаряжения вообще ничего не осталось, кроме грудного и заднего ремней, хотя у лошадей в тяжелой кавалерии еще оставались сбруи из ремней вместо гелигера, которые охватывали полностью заднюю часть животного. Легкие кони сохранили грудной ремень и, на крупе, сбрую из узких ремней по старому восточному обычаю, пришедшему через Венгрию.

Защита лошади с помощью кованого железа применялась на Востоке гораздо раньше, чем в Европе, но жители Востока никогда не допускали таких больших ошибок, применяя доспех, не соответствующий силе лошади и снижающий ее подвижность. Налобники арабского происхождения, встречающиеся в коллекциях, относятся к XVI веку, однако их применяли еще на целое столетие раньше. Достойна внимания их изящная форма и выдержанный стиль украшения. Остальные восточные доспехи состоят большей частью из небольших тонких, в большинстве случаев богато украшенных позолотой пластин, соединенных между собой кольчужными полосками. Часто под ними находилась подкладка из ткани, такой как камчатное полотно, или они были оторочены дорогой материей. Восточные конские доспехи применялись в войнах еще в начале XVIII столетия.

С развитием феодального общества шпоры, кроме своего прямого назначения, являлись еще и знаком рыцарского достоинства, которым обладали только те, кто имел право и обязанность воевать в седле, в противоположность воинам низкого происхождения.

Хотя шпоры уже были известны во времена Каролингов, они не были еще широко распространены. До сих пор считалось, что шпоры имели поначалу заостренные, жалообразные шейки и только в XIV столетии приобрели колесики. Вопреки этому мнению в 1639 году в миланской гробнице Бернгарда, короля Италии (797-818) найдена пара шпор из желтой меди с колесиками на шейках. Но это, несомненно, был единичный случай, ибо весь иллюстративный материал свидетельствует о том, что при поздних Каролингах в употребление вошли шпоры с короткими острыми шейками и что только в конце XIII века стали появляться шпоры с колесиками, сначала лишь у знати. Шпоры с жалообразным острием были названы французами «сорочьим клювом» и появились под этим названием еще в 1335 году.

В XVII веке у московитов и поляков встречались шпоры с двумя-тремя колесиками, но неуклюжей и некрасивой формы. Впрочем, всадникам они казались достаточно воинственными, и они с удовольствием ими пользовались.

В XVI—XVII веках седла западноевропейской кавалерии представляли собой, так сказать, облегченный вариант рыцарских седел, однако еще оставались достаточно тяжелыми.

8 этот же период русские седла, изготовленные из дерева и кожи, заметно отличались от западноевропейских. Они имели «известии — деревянные полки, опиравшиеся на спину лошади, высокую, с наклоном вниз («нагибную») переднюю луку и низкую, отлогую — заднюю. Эти седла создавали удобства для стрелков из лука, вооруженных не копьями, а саблями. Сидя в таком седле, было легко поворачиваться во все стороны. Западноевропейские седла предполагали более закрепощенную, фиксированную посадку с крепким упором на заднюю луку, что было необходимо при действии копьем.

В начале XVIII века, при организации регулярной конницы в России, Петр 1 позаимствовал седло для новых драгунских полков в западноевропейских армиях. Вес седла с принадлежностями достигал 26 кг. При седловке на спину лошади сначала укладывали две кожаные подушки (иногда их заменяли войлоком), на них - попону, сложенную вчетверо, и затем уже на попону — седло. К передней его луке привязывали ольстры - кожаные сумы для пистолетов, к задней — сакву с овсом и круглый суконный чемодан с вещами солдата. Путлище опускали так, что, если солдат встанет на стременах, между ним и седлом останется расстояние в четыре пальца.

Эти седла в России называли «немецкими». Вначале их покупали за границей. Но уже в 1711 году русские ремесленники смогли полиостью обеспечить ими армию. Казна платила за каждое седло 4 руб. (для сравнения:

цена драгунской лошади колебалась тогда от 15 до 20 руб., одна подкова стоила 3 коп., пара драгунских сапог с раструбами — 95 коп.). Требовалось этих седел много: по штатам 1725 года в стране было 33 полевых и 4 гарнизонных драгунских полка — около 40 тыс. всадников. Позже были созданы кирасирские полки (1731 г.) и карабинерные (1763 г.), которые тоже получили «немецкие» седла.

Драгуны, карабинеры, кирасиры стели участниками многих сражений с турками во второй половине XVIII века, когда Русское государство повело борьбу с Османской империей за выход к Черному морю. Кавалеристы сражались храбро, но нередко уступали турецкой феодальной коннице в скорости и маневренности на поле боя. Этому в немалой степени способствовало несовершенство их снаряжения и амуниции.

Выдающийся военный организатор и администратор того времени Г.А. Потемкин обратил на эго внимание. В частности, он выступил против «немецкого» седла, главным недостатком которого был большой вес, что приводило, как писали тогда, «к излишнему саднеиию лошадей». Потемкин предложил заменить «немецкие» седла другими.

«Седло венгерское лучше всех седел,— писал он в Военную коллегию,— свидетельством тому то, что все нации, ездящие верхом, таковые употребляют: венгры, татары, черкесы, казаки и поляки. Они легки, лошадей вовсе не саднят, делать их в полках можно и дешевле старых...» Предложение Потемкина было принято, и к 1780 году новые седла получила большая часть русской кавалерии: легкоконники (13 полков), драгуны (11 полков) и конные егеря (4 полка).

«Венгерские» седла действительно оказались прочными, легкими и удобными и во многом уравняли шансы русских и турецких конников. Это доказала новая русско-турецкая война, начавшаяся в 1787 году. Однако конструкция «венгерских» седел для русских никакой новизны не имела. Эти седла были очень похожи на те, что отменил Петр I. Они были в ходу в России в XV—XVII веках у всадников поместной конницы. Наши предки, в свою очередь, позаимствовали эти седла у восточных народов.

Но, несмотря на дешевизну, легкость и простоту конструкции, «венгерские» седла были оставлены только гусарам в 1796 году, при воцарении Павла I. Драгуны же вновь получили прежние «немецкие» седла. На таких седлах в то время ездила вся тяжелая западноевропейская конница, и в том числе прусская, снаряжение, вооружение и обмундирование которой Павел 1 взял за образец.

В начале XIX века в Европе большое распространение получила легкая кавалерия: гусары, уланы, конные егеря. Наполеон привел в Россию не один десяток таких полков, собранных в Польше, Австро-Венгрии, Италии, Пруссии, Франции. В многочисленных сражениях летней и осенней кампании 1812 года они понесли большие потери, некоторые из них вообще перестали существовать. Свое военное имущество они бросили в заснеженных русских полях при переправе через Березину. В обозах разбитых кавалерийских корпусов было найдено множество «венгерских» седел, еще недавно служивших всадникам Наполеона.

Принцип их конструкции оставался таким же, как и в XVIII веке: две полки, опиравшиеся на спину, лошади, две наклонные луки, их связывающие, кожаное сиденье, как бы растянутое между луками. К передней луке при этом привязывали две кожаные сумы для пистолетов, паперсти — ремни, охватывающие грудь лошади, бушмат — трубу, куда вкладывали ствол карабина. К задней луке при помощи ремня пристегивали сакву с овсом и чемодан с вещами солдата. Седло и ольстры сверху накрывали вальтрапом из сукна или из меха. Подробный рисунок этого седла сохранился в книгах, описывающих снаряжение, вооружение и обмундирование французкой армии в 1811—1814 годах.

Ушла а историю бурная эпоха наполеоновских войн. С годами взгляды на роль конницы в бою постепенно менялись. Резкий перелом в них произошел после Крымской войны (1853—1856). Широкое распространение оружия с нарезным стволом увеличило огневую мощь пехоты и заставило конницу располагаться далеко от боевых позиций, отказаться от атак в густых сомкнутых строях. Деление кавалерии на легкую и тяжелую устарело. На повестку дня встал вопрос о создании конницы драгунского типа, умеющей вести действия как в конном, так и в пешем строю, мобильной и выносливой, снаряженной просто и надежно.

В 1871 году все полки русской кавалерии: драгуны, гусары, уланы, а также гвардейская тяжелая конница—получила седла одного образца. В основе их конструкции лежала проверенная веками схема: две полки, две луки, сиденье между ними. Но в это время «венгерскием седла в документах уже называли ленчиками. Сохранились их описания. Например, известно, что полки ленчиков делали из сухого и крепкого березового дерева. Луки тоже были деревянными, обитыми сверху железными полосками, расстояние между луками достигало 60 см. Есть и описание седловки. Сначала на спину лошади клали потник из овечьего войлока с крышей из черной юфти, на него — ленчик, на ленчик — сложенную вчетверо попону из сукна, а на попону сверху суконный вальтрап.

В 1877 году началась русско-турецкая война, в результате которой была освобождена из-под турецкого ига Болгария. Русские разгромили турок в нескольких сражениях, Для истории русской конницы особенно примечательным был зимний переход через Балканы. При сильном морозе и ветре, снегопадах конные полки под командованием генерала Гурко в течение восьми дней преодолели горные спуски, подъемы, ущелья и вышли в Софийскую долину, где вступили в бой с противником и освободили Софию. Необыкновенную выносливость тут проявили и всадники и лошади. Можно сказать, что сохранить их силы в столь трудном походе, безусловно, помогло хорошее снаряжение.

Более ста лет отделяет нас от этих событий. Но «венгерское» седло-ленчик не забыто до сих пор. Как известно, в нашей стране существует кавалерийский полк, лошадей широко используют в пограничных войсках. Служившим в этих подразделениях конникам да и спортсменам, конечно, хорошо знакомо армейское седло.

https://snowboa.livejournal...

Комментировать