Алексей Алимпиев

21-12-2008 09:43

Крупнокалиберные пулеметы СССР-России - часть 2

Крупнокалиберный пулемет Владимирова (ПКП КПВ КПВ).

По многочисленным требованиям войск, в 40 годах оруженикам была поставленна задача разработки крупнокалиберного пулемёта , превосходивщего по эфективности, имеющееся в войсках пулемёты, на тот момент. Основным назначением подобного крупнокалиберного пулемета должны были стать борьба с легкобронированной техникой противника (легкие танки и бронетранспортеры), небронированной наземной техникой и вражескими самолетами. Для этого в 1942 году начата разработка крупнокалиберных пулеметов под особо мощные патроны калибра 14.5мм, изначально созданные в СССР для противотанковых ружей

Из всех предложенных образцов, был отобран наиболее удовлетворяющий требованиям армии и в 1944 году было принято решение развивать конструкцию пулемета, предложенную Владимировым. Однако доводка, до серийного оброзца и установка производства пулемета и установок для него затянулось,в на вооружение крупнокалиберный пулемет Владимирова был принят только в 1949 году, в варианте пехотного пулемета на колесном станке Харыкина

Однако доводка, до серийного оброзца и установка производства пулемета и установок для него затянулось,в на вооружение крупнокалиберный пулемет Владимирова был принят только в 1949 году, в варианте пехотного пулемета на колесном станке Харыкина  (под обозначением ПКП - Пулемет Крупнокалиберный Пехотный системы Владимирова), а также в варианте зенитного.

(под обозначением ПКП - Пулемет Крупнокалиберный Пехотный системы Владимирова), а также в варианте зенитного.

С начала 50-х пулемет КПВ применяется в одиночных (ЗПУ-1), спаренных (ЗПУ-2, ЗУ-2), счетверенных (ЗПУ-4) зенитных установках и в одиночной горной установке ЗГУ-1. Позднее КПВ послужил основой для разработки зенитных орудий калибра 23-мм, ярчайшими представителями которых являются ЗСУ-23-4 и ЗУ-23-2..(Обратите внимание на прицел, хорошо видимый на фото. Подобные причелы, изначально созданные для снайперских винтовок "мосина", оказались весьма надёжными и эфективными. В результате получили весьма шерокое распространение и часто пременялись даже как упрощенные прицелы для артелерии.)

С начала 50-х пулемет КПВ применяется в одиночных (ЗПУ-1), спаренных (ЗПУ-2, ЗУ-2), счетверенных (ЗПУ-4) зенитных установках и в одиночной горной установке ЗГУ-1. Позднее КПВ послужил основой для разработки зенитных орудий калибра 23-мм, ярчайшими представителями которых являются ЗСУ-23-4 и ЗУ-23-2..(Обратите внимание на прицел, хорошо видимый на фото. Подобные причелы, изначально созданные для снайперских винтовок "мосина", оказались весьма надёжными и эфективными. В результате получили весьма шерокое распространение и часто пременялись даже как упрощенные прицелы для артелерии.)

В пехотном варианте пулемет устанавливался на колесный станок с раздвижными станинами или на станок-треногу, в зенитном - на различные установки с приводами наведения и специальными прицелами. На бронетехнике КПВТ как правило использовался в качестве основного оружия бронетранспортеров и разведывательных машин, будучи установленным в башне. На ряде опытных тяжелых танков, разработанных сразу после Второй Мировой войны КПВТ предполагалось устанавливать в качестве спаренного с пушкой или в качестве зенитного на башне.

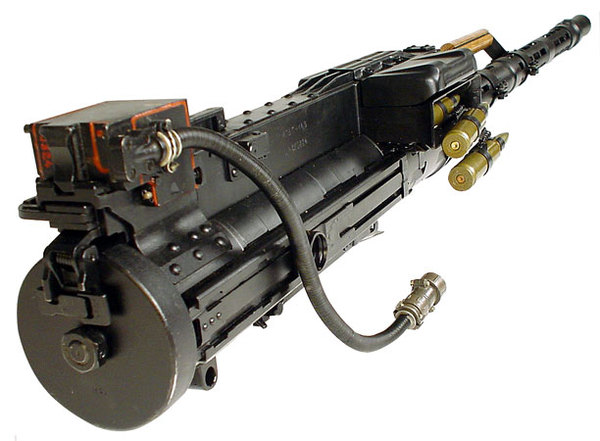

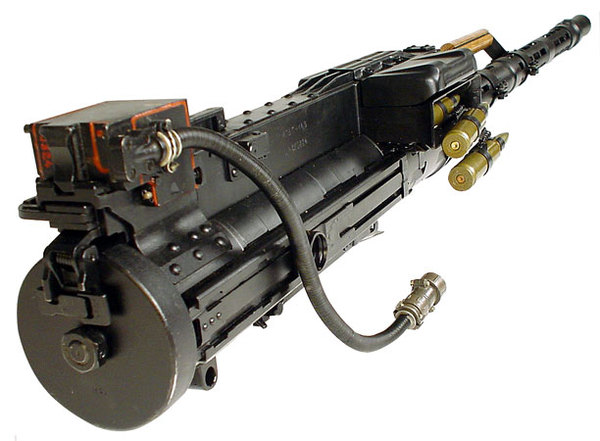

Для установки на бронетанковую технику в 1950 году была начата разработка варианта КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый), спаренного с танковой пушкой. По сравнению с пулеметом КПВ танковый вариант имеет конструктивные особенности, обусловленные спецификой его использования в бронетанковой технике. Для дистанционного управления огнем пулемет снабжен электроспуском, действующим от аккумуляторной батареи (22..29 В), и имеет импульсный счетчик выстрелов, для дистанционного управления заряжанием и перезаряжанием — механизм пневмозарядки, действующий от баллона со сжатым воздухом, для отражения стреляных гильз вперед и отвода их за пределы башни танка — гильзоотводом. В целях повышения жесткости кожуха и возможности замены ствола без свинчивания поршня диаметр кожуха увеличен. Прицельных уствойств пулемет не имеет, его наводка осуществляется с помощью оптического прицела.

Еще до принятия на вооружение в 1952 году, КПВТ начали устанавливать на опытный тяжелый танк ИС-7. С конца 1957 года КПВТ устанавливался на тяжелых танках Т-10, а с 1965 года КПВТ — основное оружие отечественных колесных бронетранспортеров. В БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2 и в одном из вариантов БПМ-97 пулемет КПВТ установлен в

В БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2 и в одном из вариантов БПМ-97 пулемет КПВТ установлен в унифицированной вращающейся конической башне, вместе со спаренным 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТ.

унифицированной вращающейся конической башне, вместе со спаренным 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТ.

Выдающейся огневой мощью, сочетающей скорострельность станкового пулемета с бронебойным действием противотанкового ружья, пулемет КПВ обязан патрону, под который он создан. Этот патрон был разработан в 1938 г. для отечественных противотанковых ружей и принят на вооружение в 1941 г. с бронебойно-зажигательной пулей со стальным сердечником Б-32. Во время ВОВ использовался для стрельбы из однозарядных противотанковых ружей Дегтярева ПТРД и самозарядных магазинных противотанковых ружей Симонова ПТРС. Большая мощность патрона и высокая пробивная способность пули значительно превосходили существовавшие иностранные образцы, и делали перспективной идею создания противотанкового пулемета.

Патрон 13,94-мм (.550 калибр) ПТР Бойс (Англия) имел массу пули 60 г и начальную скорость пули 750 м/с, 15-мм патрон немецкого бикалиберного 15-мм/20-мм авиационного пулемета MG-151/15 — соответственно 50 г и 700 м/с, патрон 13,2-мм французского пулемета Гочкиса — 50 г и 800 м/с. Отечественный патрон имеет пулю массой 64 г. и начальную скорость пули 1012 м/с. Таким образом патрон 14,5 х 114 (обозначение патрона по международной системе) в полтора-два раза превосходил по энергетике состоявшие на вооружении другие крупнокалиберные патроны, в том числе и отечественный 12,7-мм патрон (12,7 х 108) к пулемету ДШК обр. 1938 г. Для наиболее полной реализации потенциала патрона по бронепробиваемости, в 1941 г. принимается, в дополнение к обычной, и специальная бронебойно-зажигательная пуля БС-41, имеющая твердосплавный (металлокерамический) бронебойный сердечник из карбида вольфрама. Такой сердечник значительно тверже и тяжелее сердечника из стали. Пуля БС-41 по бронепробиваемости в два раза превосходит обычную бронебойно-зажигательную пулю Б-32, пробивающую 30-мм броневую плиту с дистанции 500 м по нормали. Для стрельбы из пулемета также могут использоваться патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ (со стальным сердечником), бронебойно-зажигательно-трассирующей специальной пулей БСТ (с твердосплавным сердечником), пристрелочно-зажигательной (разрывной) пулей ПЗ и зажигательной мгновенного действия МДЗ. В 1989 г. была модернизирована пуля БС-41, получившая обозначение БС.

Крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ-14,5 использует автоматику с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание ствола в момен выстрела осуществляется вращением муфты, закрепленной на затворе; внутренняя поверхность муфты имеет боевые упоры в виде сегментов перрывистой резьбы, входящие при повороте в зацепление с соответствующими боевыми упорами на казенной части ствола. Вращение муфты происходит при взаимодействии поепечного штифта с фигурными вырезами в ствольной коробке. Ствол быстросменный, заключен в перфорированный металлический кожух и снимается с тела пулемета вместе с кожухом, для чего на кожухе имеется специальная рукоятка. Питание патронами осуществляется из металлической ленты с замкнутым звеном, собираемой из нерассыпных кусков на 10 патронов каждый. Соединение кусков ленты осуществляется при помощи патрона. Стандартная емкость ленты - 40 патронов для ПКП и 50 - для КПВТ. Подача патронов из ленты в ствол осуществляется в два шага - сперва специальный извлекатель на откате затвора извлекает патрон из ленты назад, после чего патрон снижается на линию досылания и в накате затвора досылается в ствол. Выброс стреляных гильз осуществляется вниз и вперед через короткую трубку на ствольной коробке; стрелянная гильза выталкивается из удерживающих ее пазов на зеркале затвора следующим патроном или специальным рычагом - досылателем (для последнего патрона в ленте). Стрельба ведется с открытого затвора, только автоматическим огнем. Ударно-спусковой механизм как правило размещается на станке или установке, в пехотном варианте органы управления на станке включают в себя две вертикальных рукоятки и спусковую клавишу между ними, в танковом пулемет оснащается дистанционным электроспуском.

Запирание ствола в момен выстрела осуществляется вращением муфты, закрепленной на затворе; внутренняя поверхность муфты имеет боевые упоры в виде сегментов перрывистой резьбы, входящие при повороте в зацепление с соответствующими боевыми упорами на казенной части ствола. Вращение муфты происходит при взаимодействии поепечного штифта с фигурными вырезами в ствольной коробке. Ствол быстросменный, заключен в перфорированный металлический кожух и снимается с тела пулемета вместе с кожухом, для чего на кожухе имеется специальная рукоятка. Питание патронами осуществляется из металлической ленты с замкнутым звеном, собираемой из нерассыпных кусков на 10 патронов каждый. Соединение кусков ленты осуществляется при помощи патрона. Стандартная емкость ленты - 40 патронов для ПКП и 50 - для КПВТ. Подача патронов из ленты в ствол осуществляется в два шага - сперва специальный извлекатель на откате затвора извлекает патрон из ленты назад, после чего патрон снижается на линию досылания и в накате затвора досылается в ствол. Выброс стреляных гильз осуществляется вниз и вперед через короткую трубку на ствольной коробке; стрелянная гильза выталкивается из удерживающих ее пазов на зеркале затвора следующим патроном или специальным рычагом - досылателем (для последнего патрона в ленте). Стрельба ведется с открытого затвора, только автоматическим огнем. Ударно-спусковой механизм как правило размещается на станке или установке, в пехотном варианте органы управления на станке включают в себя две вертикальных рукоятки и спусковую клавишу между ними, в танковом пулемет оснащается дистанционным электроспуском.

В зенитном варианте КПВ использовался в ходе боевых действий во Вьетнаме, кроме того, эти пулеметы широко применялись советскими войсками в Афганистане и в ходе Чеченских кампаний. Копии пулеметов КПВ производились по лицензии в Польше и Китае. Вплоть до недавнего времени крупнокалиберный пулемет Владимирова являлся самым мощным оружием в своем классе (калибр менее 20мм), однако несколько лет назад в Китае был разработан собственный вариант пулемета под патрон 14.5х115 оригинальной конструкции.

Полвека КПВ используется в локальных конфликтах и войнах по всему земному шару, сдавая экзамен на прочность во всех климатических поясах. Но самое главное — доверие бойца — наводчика и его помощника, которое еще никому никогда не удавалось подкупить чем-то иным, кроме безотказной надежности и выдающихся боевых качеств оружия.

По многочисленным требованиям войск, в 40 годах оруженикам была поставленна задача разработки крупнокалиберного пулемёта , превосходивщего по эфективности, имеющееся в войсках пулемёты, на тот момент. Основным назначением подобного крупнокалиберного пулемета должны были стать борьба с легкобронированной техникой противника (легкие танки и бронетранспортеры), небронированной наземной техникой и вражескими самолетами. Для этого в 1942 году начата разработка крупнокалиберных пулеметов под особо мощные патроны калибра 14.5мм, изначально созданные в СССР для противотанковых ружей

Из всех предложенных образцов, был отобран наиболее удовлетворяющий требованиям армии и в 1944 году было принято решение развивать конструкцию пулемета, предложенную Владимировым.

Однако доводка, до серийного оброзца и установка производства пулемета и установок для него затянулось,в на вооружение крупнокалиберный пулемет Владимирова был принят только в 1949 году, в варианте пехотного пулемета на колесном станке Харыкина

Однако доводка, до серийного оброзца и установка производства пулемета и установок для него затянулось,в на вооружение крупнокалиберный пулемет Владимирова был принят только в 1949 году, в варианте пехотного пулемета на колесном станке Харыкина  (под обозначением ПКП - Пулемет Крупнокалиберный Пехотный системы Владимирова), а также в варианте зенитного.

(под обозначением ПКП - Пулемет Крупнокалиберный Пехотный системы Владимирова), а также в варианте зенитного.

С начала 50-х пулемет КПВ применяется в одиночных (ЗПУ-1), спаренных (ЗПУ-2, ЗУ-2), счетверенных (ЗПУ-4) зенитных установках и в одиночной горной установке ЗГУ-1. Позднее КПВ послужил основой для разработки зенитных орудий калибра 23-мм, ярчайшими представителями которых являются ЗСУ-23-4 и ЗУ-23-2..(Обратите внимание на прицел, хорошо видимый на фото. Подобные причелы, изначально созданные для снайперских винтовок "мосина", оказались весьма надёжными и эфективными. В результате получили весьма шерокое распространение и часто пременялись даже как упрощенные прицелы для артелерии.)

С начала 50-х пулемет КПВ применяется в одиночных (ЗПУ-1), спаренных (ЗПУ-2, ЗУ-2), счетверенных (ЗПУ-4) зенитных установках и в одиночной горной установке ЗГУ-1. Позднее КПВ послужил основой для разработки зенитных орудий калибра 23-мм, ярчайшими представителями которых являются ЗСУ-23-4 и ЗУ-23-2..(Обратите внимание на прицел, хорошо видимый на фото. Подобные причелы, изначально созданные для снайперских винтовок "мосина", оказались весьма надёжными и эфективными. В результате получили весьма шерокое распространение и часто пременялись даже как упрощенные прицелы для артелерии.)

В пехотном варианте пулемет устанавливался на колесный станок с раздвижными станинами или на станок-треногу, в зенитном - на различные установки с приводами наведения и специальными прицелами. На бронетехнике КПВТ как правило использовался в качестве основного оружия бронетранспортеров и разведывательных машин, будучи установленным в башне. На ряде опытных тяжелых танков, разработанных сразу после Второй Мировой войны КПВТ предполагалось устанавливать в качестве спаренного с пушкой или в качестве зенитного на башне.

Для установки на бронетанковую технику в 1950 году была начата разработка варианта КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый), спаренного с танковой пушкой. По сравнению с пулеметом КПВ танковый вариант имеет конструктивные особенности, обусловленные спецификой его использования в бронетанковой технике. Для дистанционного управления огнем пулемет снабжен электроспуском, действующим от аккумуляторной батареи (22..29 В), и имеет импульсный счетчик выстрелов, для дистанционного управления заряжанием и перезаряжанием — механизм пневмозарядки, действующий от баллона со сжатым воздухом, для отражения стреляных гильз вперед и отвода их за пределы башни танка — гильзоотводом. В целях повышения жесткости кожуха и возможности замены ствола без свинчивания поршня диаметр кожуха увеличен. Прицельных уствойств пулемет не имеет, его наводка осуществляется с помощью оптического прицела.

Еще до принятия на вооружение в 1952 году, КПВТ начали устанавливать на опытный тяжелый танк ИС-7. С конца 1957 года КПВТ устанавливался на тяжелых танках Т-10, а с 1965 года КПВТ — основное оружие отечественных колесных бронетранспортеров.

В БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2 и в одном из вариантов БПМ-97 пулемет КПВТ установлен в

В БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2 и в одном из вариантов БПМ-97 пулемет КПВТ установлен в унифицированной вращающейся конической башне, вместе со спаренным 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТ.

унифицированной вращающейся конической башне, вместе со спаренным 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТ.Выдающейся огневой мощью, сочетающей скорострельность станкового пулемета с бронебойным действием противотанкового ружья, пулемет КПВ обязан патрону, под который он создан. Этот патрон был разработан в 1938 г. для отечественных противотанковых ружей и принят на вооружение в 1941 г. с бронебойно-зажигательной пулей со стальным сердечником Б-32. Во время ВОВ использовался для стрельбы из однозарядных противотанковых ружей Дегтярева ПТРД и самозарядных магазинных противотанковых ружей Симонова ПТРС. Большая мощность патрона и высокая пробивная способность пули значительно превосходили существовавшие иностранные образцы, и делали перспективной идею создания противотанкового пулемета.

Патрон 13,94-мм (.550 калибр) ПТР Бойс (Англия) имел массу пули 60 г и начальную скорость пули 750 м/с, 15-мм патрон немецкого бикалиберного 15-мм/20-мм авиационного пулемета MG-151/15 — соответственно 50 г и 700 м/с, патрон 13,2-мм французского пулемета Гочкиса — 50 г и 800 м/с. Отечественный патрон имеет пулю массой 64 г. и начальную скорость пули 1012 м/с. Таким образом патрон 14,5 х 114 (обозначение патрона по международной системе) в полтора-два раза превосходил по энергетике состоявшие на вооружении другие крупнокалиберные патроны, в том числе и отечественный 12,7-мм патрон (12,7 х 108) к пулемету ДШК обр. 1938 г. Для наиболее полной реализации потенциала патрона по бронепробиваемости, в 1941 г. принимается, в дополнение к обычной, и специальная бронебойно-зажигательная пуля БС-41, имеющая твердосплавный (металлокерамический) бронебойный сердечник из карбида вольфрама. Такой сердечник значительно тверже и тяжелее сердечника из стали. Пуля БС-41 по бронепробиваемости в два раза превосходит обычную бронебойно-зажигательную пулю Б-32, пробивающую 30-мм броневую плиту с дистанции 500 м по нормали. Для стрельбы из пулемета также могут использоваться патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ (со стальным сердечником), бронебойно-зажигательно-трассирующей специальной пулей БСТ (с твердосплавным сердечником), пристрелочно-зажигательной (разрывной) пулей ПЗ и зажигательной мгновенного действия МДЗ. В 1989 г. была модернизирована пуля БС-41, получившая обозначение БС.

Крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ-14,5 использует автоматику с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола.

Запирание ствола в момен выстрела осуществляется вращением муфты, закрепленной на затворе; внутренняя поверхность муфты имеет боевые упоры в виде сегментов перрывистой резьбы, входящие при повороте в зацепление с соответствующими боевыми упорами на казенной части ствола. Вращение муфты происходит при взаимодействии поепечного штифта с фигурными вырезами в ствольной коробке. Ствол быстросменный, заключен в перфорированный металлический кожух и снимается с тела пулемета вместе с кожухом, для чего на кожухе имеется специальная рукоятка. Питание патронами осуществляется из металлической ленты с замкнутым звеном, собираемой из нерассыпных кусков на 10 патронов каждый. Соединение кусков ленты осуществляется при помощи патрона. Стандартная емкость ленты - 40 патронов для ПКП и 50 - для КПВТ. Подача патронов из ленты в ствол осуществляется в два шага - сперва специальный извлекатель на откате затвора извлекает патрон из ленты назад, после чего патрон снижается на линию досылания и в накате затвора досылается в ствол. Выброс стреляных гильз осуществляется вниз и вперед через короткую трубку на ствольной коробке; стрелянная гильза выталкивается из удерживающих ее пазов на зеркале затвора следующим патроном или специальным рычагом - досылателем (для последнего патрона в ленте). Стрельба ведется с открытого затвора, только автоматическим огнем. Ударно-спусковой механизм как правило размещается на станке или установке, в пехотном варианте органы управления на станке включают в себя две вертикальных рукоятки и спусковую клавишу между ними, в танковом пулемет оснащается дистанционным электроспуском.

Запирание ствола в момен выстрела осуществляется вращением муфты, закрепленной на затворе; внутренняя поверхность муфты имеет боевые упоры в виде сегментов перрывистой резьбы, входящие при повороте в зацепление с соответствующими боевыми упорами на казенной части ствола. Вращение муфты происходит при взаимодействии поепечного штифта с фигурными вырезами в ствольной коробке. Ствол быстросменный, заключен в перфорированный металлический кожух и снимается с тела пулемета вместе с кожухом, для чего на кожухе имеется специальная рукоятка. Питание патронами осуществляется из металлической ленты с замкнутым звеном, собираемой из нерассыпных кусков на 10 патронов каждый. Соединение кусков ленты осуществляется при помощи патрона. Стандартная емкость ленты - 40 патронов для ПКП и 50 - для КПВТ. Подача патронов из ленты в ствол осуществляется в два шага - сперва специальный извлекатель на откате затвора извлекает патрон из ленты назад, после чего патрон снижается на линию досылания и в накате затвора досылается в ствол. Выброс стреляных гильз осуществляется вниз и вперед через короткую трубку на ствольной коробке; стрелянная гильза выталкивается из удерживающих ее пазов на зеркале затвора следующим патроном или специальным рычагом - досылателем (для последнего патрона в ленте). Стрельба ведется с открытого затвора, только автоматическим огнем. Ударно-спусковой механизм как правило размещается на станке или установке, в пехотном варианте органы управления на станке включают в себя две вертикальных рукоятки и спусковую клавишу между ними, в танковом пулемет оснащается дистанционным электроспуском.В зенитном варианте КПВ использовался в ходе боевых действий во Вьетнаме, кроме того, эти пулеметы широко применялись советскими войсками в Афганистане и в ходе Чеченских кампаний. Копии пулеметов КПВ производились по лицензии в Польше и Китае. Вплоть до недавнего времени крупнокалиберный пулемет Владимирова являлся самым мощным оружием в своем классе (калибр менее 20мм), однако несколько лет назад в Китае был разработан собственный вариант пулемета под патрон 14.5х115 оригинальной конструкции.

Полвека КПВ используется в локальных конфликтах и войнах по всему земному шару, сдавая экзамен на прочность во всех климатических поясах. Но самое главное — доверие бойца — наводчика и его помощника, которое еще никому никогда не удавалось подкупить чем-то иным, кроме безотказной надежности и выдающихся боевых качеств оружия.

Комментировать