Дмитрий Алексеев

19-03-2019 18:03

Трагедия 1941 г. Запрещено обороняться , только в атаку!? Ч. 3.

Часть 1. Уставы РККА об окопах. - https://my.mail.ru/communit...

Часть 2. Одиночный окоп и стрелковая ячейка в групповом окопе. - https://my.mail.ru/communit...

Часть 3. Механизация рытья окопов в РККА.

В качестве основной причины поражения РККА в 1941 году многие источники называют запрет на оборонительные мероприятия. Якобы военное руководство выпускало постановления, запрещающие рыть траншеи и окопы — в атаку, и только в атаку.

На самом же деле уставы и наставления РККА предписывали окапываться. Более того у нас разрабатывалась и серийно выпускалась техника для механизированного рытья окопов, как частичного, так и полного.

ПЛУЖНЫЙ ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ

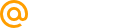

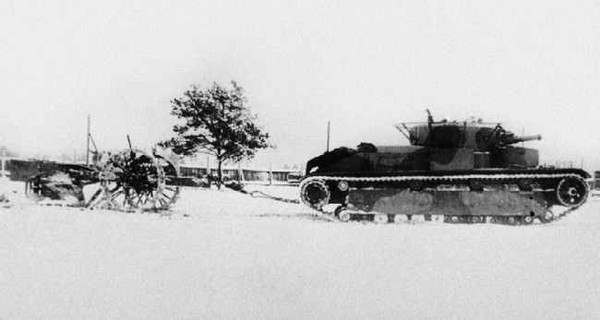

Начало механизированной отрывке траншей было положено принятием на вооружение плужных траншеекопателей. Их развитие, в первую очередь, опредеялось тяговыми мощностями тракторов и танков.

Плужный траншеекопатель №1 был принят на вооружение в 1932 году. При буксировке его одним трактором глубина траншей получалась явно недостаточной - 0,5м (плюс 25 см вынутой плугом земли). В качестве тягача использовался гусеничный трактор "Коммунар", производящийся серийно с 1924 г.

В 1934 году был принят на вооружение плужный траншеекопатель №2, который мало чем отличался от предшественника, главным образом - увеличенными размерами. Глубина траншей предполагалась до 1м (плюс до 0,5 м вынутой плугом земли), но требовалась тяговое усилие более 100 кН. Два трактора ЧТЗ-60 (выпускался с 1933 г), тягая этот девайс, не могли обеспечить отрывку метровой траншеи за один проход и приходилось проходить по одной траншее дважды.

В 1936 году копатель №2 (и 1) были модернизированы, в результате чего на свет появился КВ-3.

Наибольшая глубина траншеи, не превышала 0,6 м (плюс 0,3 м вынутой плугом земли). При этом для работы с КВ-3 требовались специальные трактора, имевшие гидропривод, например, "Сталинец".

Окоп потом углубляли вручную.

Во время войны военинженер 2 ранга (инженер– подполковник) А.Ф. Кравцев сконструировал Плужный танковый траншеекопатель – ПТК. На испытаниях было установлено, что траншеекопатель за движущимся со скоростью 2-7 км/ч танком Т-34 (КВ, ИС-3) отрывает траншею глубиной 0,8-1,25 м, что в целом обеспечивало скрытое движение идущей за танком пехоты. Траншеекопатель позволял создавать траншеи любой формы (зигзагообразной, прямой и т.д.), был прост в изготовлении и пристыковывался в течение 5 мин к любому танку (Т-34, КВ-1 или ИС), превосходил по своей производительности (по количеству вынутой земли за единицу времени) все существовавшие аналогичные приспособления, обеспечивал получение ровной траншеи, не уступающей по чистоте обработки стен траншеям, отрытым многоковшовыми экскаваторами.

ТРАНШЕЙНЫЕ МАШИНЫ

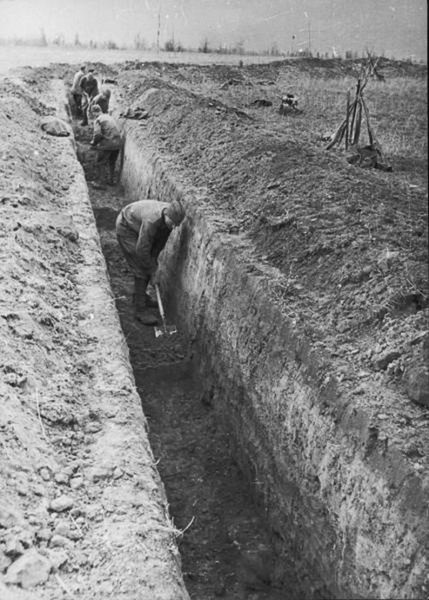

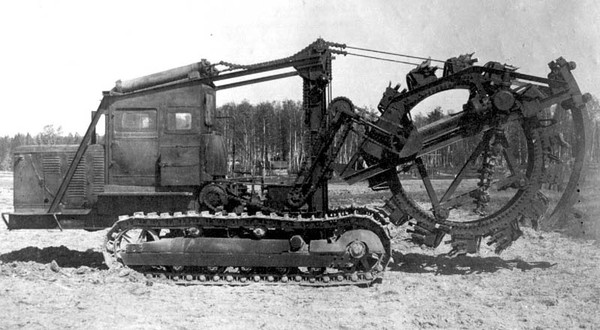

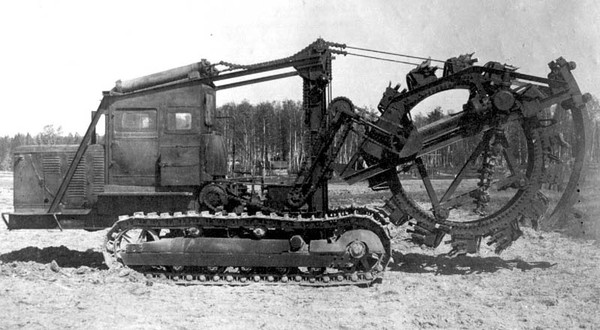

Оснащение войск траншейными экскаваторами осуществлялось вначале на основе отбора и испытания народнохозяйственных образцов, а затем (существенно позднее) - путем создания специальных войсковых моделей.

Началось все в середине 30-х годов с испытаний отдельных зарубежных образцов. Так, в 1934 году на военно-инженерном полигоне был испытан траншейный экскаватор Барбер-Грин (США), в 1935 году он был освоен промышленностью и под маркой МК-1 принят на вооружение.

Наш первенец был предназначен для рытья траншей глубиной до 2,25 м и шириной до 0,775 м. Экскаватор имел 10 ковшей емкостью по 35 л, поперечный конвеер с вылетом 2,8 м, автомобильный двигатель ЗИС-5 мощностью 73 л.с, отрегулированный на 55 л.с.

Опытные образцы были изготовлены на Дмитровском механическом заводе. В рапорте предприятия в адрес Московского комитета ВКП(б) и Наркомтехпрома говорилось, что экскаватор МК-1 был изготовлен в ходе социалистического соревнования в честь XII съезда партии.

Производительность составляла около 90м3/ч, что дает 50 м/ч уставной траншеи полного профиля. Это при транспортной скорости 3 км/ч. Такие, весьма скромные, ТТХ военных не устраивали, однако, машина была вынужденно, за неимением лучшего, принята на вооружение. Всего до Великой Отечественной войны в Советском Союзе было выпущено 525 траншейных экскаваторов МК-1.

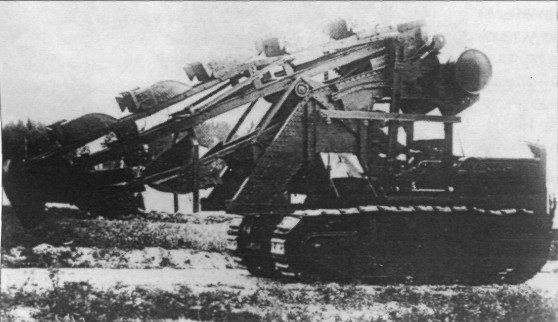

В 1939 году начальником инженерного управления были утверждены требования на проектирование принципиально новой машины - роторного траншейного экскаватора КГ-65 («колесно-гусеничный экскаватор с минимальной поступательной скоростью 65 м/ч»). Но, к сожалению, вмешалась война, и роторный экскаватор КГ-65 был запущен в массовое производство в 1948 г.

Экскаватор разрабатывал траншеи на глубину до 1,5 м, шириной 0,6 м понизу и 1,1 м поверху. Производительность от 65м/ч до 180-200м/ч, в зависимости от грунта. Добытый ковшами грунт высыпается при подходе их к верхней точке ротора на вращающиеся лопастные барабаны (триммеры), которые отбрасывают грунт равномерно на обе стороны траншеи. Сзади ротора к раме подвешен башмак, подчищающий дно траншеи и подгребающий грунт под ковши. Ходовое оборудование представляет собой гусеничную тележку с цепным приводом. На раме установлен двигатель с передаточными механизмами.

Управление двигателем, бортовыми фрикционами и коробками передач рычажное, а механизмами подъема и опускания ротора - гидравлическое.

Вывод.

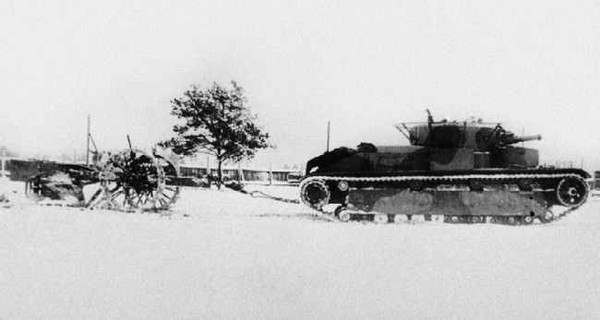

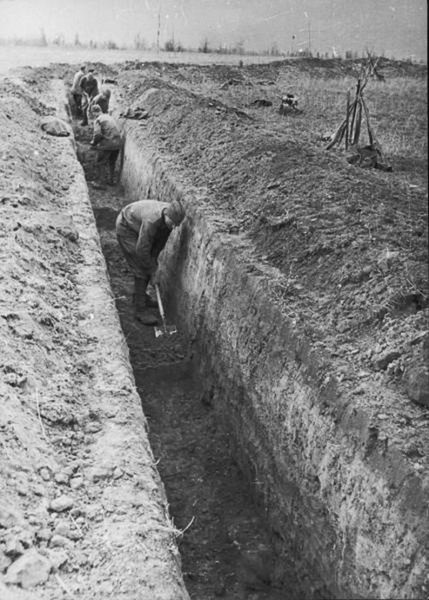

Ряд историков считают, что если бы Красная армия перед войной вырыла окопы вдоль западной границы и заблаговременно заняла их, то враг бы не смог вторгнуться на территорию нашей страны. Но протяженность западной границы СССР составляла 4 500 км и если выкопать окоп от Чёрного до Балтийского моря и разместить в них солдат на расстоянии 3 м один от другого, как требовали уставы и наставления того времени, то только для одного такого окопа потребовалось бы 1,5 млн. человек.

К началу войны в Красной армии было 5,8 млн. человек. 1,3 млн. человек из них были на Дальнем Востоке в ожидании нападения Японии. 1,4 млн. человек были во внутренних округах. 3,1 млн. человек были на западной границе. Если бы их всех включая летчиков, танкистов, кашеваров, связистов, штабных писарей, водителей автотранспорта и водителей кобылы, военврачей и санитаров, всех командиров включая командармов разместить в этих окопах, то они смогли бы заполнить лишь два длинных окопа и прорвать эту оборону не представляла бы труда. Поэтому ни в первую, ни во вторую мировую войну сплошной линии обороны не было. А значит их можно было если не прорвать, то обойти. Любая оборона должна быть гибкой, иметь подвижные резервы, необходимо уметь быстро закрепляться на новых позициях.

Почти все части РККА имели перед войной подготовленные позиции (основные и запасные), за исключением пожалуй только мехкорпусов, и с началом войны поспешили их занять, но быстро меняющаяся обстановка заставила бросать эти позиции и выходить на новые. Где-то рыли окопы под огнем, где-то успевали выкопать окопы полного профиля до подхода противника.

К окопам в РККА относились очень серьезно. Но окопы, как и все Линии Сталина, Маннергейма, Мажино... не являются непреодолимой преградой. Глубоко эшелонированные, запутанные "зарослями" колючей проволоки позиции первой мировой прорывали неоднократно.

Окопы были неприступными только там, где обороняющиеся могли противопоставить достаточное количество хорошо подготовленных и мотивированных солдат, достаточное по количеству и качеству вооружение, боеприпасы, технику, бесперебойность снабжения... Окопы, ДОТы и ДЗОТы - лишь один из элементов обороны и не самый главный.

Летом 1941 г Красная армия имела храбрых хорошо мотивированных солдат, но не была в достаточной мере обеспечена отвечающим требованиям времени вооружением, боеприпасами и техникой , немецкое качество оказалось значительно сильнее нашего количества, и окопы не смогли остановить врага, окопы помогли лишь снизить скорость наступления врага. Но это в конце концов и дало возможность переломить ход войны.

Часть 2. Одиночный окоп и стрелковая ячейка в групповом окопе. - https://my.mail.ru/communit...

Часть 3. Механизация рытья окопов в РККА.

В качестве основной причины поражения РККА в 1941 году многие источники называют запрет на оборонительные мероприятия. Якобы военное руководство выпускало постановления, запрещающие рыть траншеи и окопы — в атаку, и только в атаку.

На самом же деле уставы и наставления РККА предписывали окапываться. Более того у нас разрабатывалась и серийно выпускалась техника для механизированного рытья окопов, как частичного, так и полного.

ПЛУЖНЫЙ ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ

Начало механизированной отрывке траншей было положено принятием на вооружение плужных траншеекопателей. Их развитие, в первую очередь, опредеялось тяговыми мощностями тракторов и танков.

Плужный траншеекопатель №1 был принят на вооружение в 1932 году. При буксировке его одним трактором глубина траншей получалась явно недостаточной - 0,5м (плюс 25 см вынутой плугом земли). В качестве тягача использовался гусеничный трактор "Коммунар", производящийся серийно с 1924 г.

В 1934 году был принят на вооружение плужный траншеекопатель №2, который мало чем отличался от предшественника, главным образом - увеличенными размерами. Глубина траншей предполагалась до 1м (плюс до 0,5 м вынутой плугом земли), но требовалась тяговое усилие более 100 кН. Два трактора ЧТЗ-60 (выпускался с 1933 г), тягая этот девайс, не могли обеспечить отрывку метровой траншеи за один проход и приходилось проходить по одной траншее дважды.

В 1936 году копатель №2 (и 1) были модернизированы, в результате чего на свет появился КВ-3.

Наибольшая глубина траншеи, не превышала 0,6 м (плюс 0,3 м вынутой плугом земли). При этом для работы с КВ-3 требовались специальные трактора, имевшие гидропривод, например, "Сталинец".

Окоп потом углубляли вручную.

Во время войны военинженер 2 ранга (инженер– подполковник) А.Ф. Кравцев сконструировал Плужный танковый траншеекопатель – ПТК. На испытаниях было установлено, что траншеекопатель за движущимся со скоростью 2-7 км/ч танком Т-34 (КВ, ИС-3) отрывает траншею глубиной 0,8-1,25 м, что в целом обеспечивало скрытое движение идущей за танком пехоты. Траншеекопатель позволял создавать траншеи любой формы (зигзагообразной, прямой и т.д.), был прост в изготовлении и пристыковывался в течение 5 мин к любому танку (Т-34, КВ-1 или ИС), превосходил по своей производительности (по количеству вынутой земли за единицу времени) все существовавшие аналогичные приспособления, обеспечивал получение ровной траншеи, не уступающей по чистоте обработки стен траншеям, отрытым многоковшовыми экскаваторами.

ТРАНШЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Оснащение войск траншейными экскаваторами осуществлялось вначале на основе отбора и испытания народнохозяйственных образцов, а затем (существенно позднее) - путем создания специальных войсковых моделей.

Началось все в середине 30-х годов с испытаний отдельных зарубежных образцов. Так, в 1934 году на военно-инженерном полигоне был испытан траншейный экскаватор Барбер-Грин (США), в 1935 году он был освоен промышленностью и под маркой МК-1 принят на вооружение.

Наш первенец был предназначен для рытья траншей глубиной до 2,25 м и шириной до 0,775 м. Экскаватор имел 10 ковшей емкостью по 35 л, поперечный конвеер с вылетом 2,8 м, автомобильный двигатель ЗИС-5 мощностью 73 л.с, отрегулированный на 55 л.с.

Опытные образцы были изготовлены на Дмитровском механическом заводе. В рапорте предприятия в адрес Московского комитета ВКП(б) и Наркомтехпрома говорилось, что экскаватор МК-1 был изготовлен в ходе социалистического соревнования в честь XII съезда партии.

Производительность составляла около 90м3/ч, что дает 50 м/ч уставной траншеи полного профиля. Это при транспортной скорости 3 км/ч. Такие, весьма скромные, ТТХ военных не устраивали, однако, машина была вынужденно, за неимением лучшего, принята на вооружение. Всего до Великой Отечественной войны в Советском Союзе было выпущено 525 траншейных экскаваторов МК-1.

В 1939 году начальником инженерного управления были утверждены требования на проектирование принципиально новой машины - роторного траншейного экскаватора КГ-65 («колесно-гусеничный экскаватор с минимальной поступательной скоростью 65 м/ч»). Но, к сожалению, вмешалась война, и роторный экскаватор КГ-65 был запущен в массовое производство в 1948 г.

Экскаватор разрабатывал траншеи на глубину до 1,5 м, шириной 0,6 м понизу и 1,1 м поверху. Производительность от 65м/ч до 180-200м/ч, в зависимости от грунта. Добытый ковшами грунт высыпается при подходе их к верхней точке ротора на вращающиеся лопастные барабаны (триммеры), которые отбрасывают грунт равномерно на обе стороны траншеи. Сзади ротора к раме подвешен башмак, подчищающий дно траншеи и подгребающий грунт под ковши. Ходовое оборудование представляет собой гусеничную тележку с цепным приводом. На раме установлен двигатель с передаточными механизмами.

Управление двигателем, бортовыми фрикционами и коробками передач рычажное, а механизмами подъема и опускания ротора - гидравлическое.

Вывод.

Ряд историков считают, что если бы Красная армия перед войной вырыла окопы вдоль западной границы и заблаговременно заняла их, то враг бы не смог вторгнуться на территорию нашей страны. Но протяженность западной границы СССР составляла 4 500 км и если выкопать окоп от Чёрного до Балтийского моря и разместить в них солдат на расстоянии 3 м один от другого, как требовали уставы и наставления того времени, то только для одного такого окопа потребовалось бы 1,5 млн. человек.

К началу войны в Красной армии было 5,8 млн. человек. 1,3 млн. человек из них были на Дальнем Востоке в ожидании нападения Японии. 1,4 млн. человек были во внутренних округах. 3,1 млн. человек были на западной границе. Если бы их всех включая летчиков, танкистов, кашеваров, связистов, штабных писарей, водителей автотранспорта и водителей кобылы, военврачей и санитаров, всех командиров включая командармов разместить в этих окопах, то они смогли бы заполнить лишь два длинных окопа и прорвать эту оборону не представляла бы труда. Поэтому ни в первую, ни во вторую мировую войну сплошной линии обороны не было. А значит их можно было если не прорвать, то обойти. Любая оборона должна быть гибкой, иметь подвижные резервы, необходимо уметь быстро закрепляться на новых позициях.

Почти все части РККА имели перед войной подготовленные позиции (основные и запасные), за исключением пожалуй только мехкорпусов, и с началом войны поспешили их занять, но быстро меняющаяся обстановка заставила бросать эти позиции и выходить на новые. Где-то рыли окопы под огнем, где-то успевали выкопать окопы полного профиля до подхода противника.

К окопам в РККА относились очень серьезно. Но окопы, как и все Линии Сталина, Маннергейма, Мажино... не являются непреодолимой преградой. Глубоко эшелонированные, запутанные "зарослями" колючей проволоки позиции первой мировой прорывали неоднократно.

Окопы были неприступными только там, где обороняющиеся могли противопоставить достаточное количество хорошо подготовленных и мотивированных солдат, достаточное по количеству и качеству вооружение, боеприпасы, технику, бесперебойность снабжения... Окопы, ДОТы и ДЗОТы - лишь один из элементов обороны и не самый главный.

Летом 1941 г Красная армия имела храбрых хорошо мотивированных солдат, но не была в достаточной мере обеспечена отвечающим требованиям времени вооружением, боеприпасами и техникой , немецкое качество оказалось значительно сильнее нашего количества, и окопы не смогли остановить врага, окопы помогли лишь снизить скорость наступления врага. Но это в конце концов и дало возможность переломить ход войны.

Комментировать