Надя Сумина

05-06-2014 12:41

Пушкин и его музы

…Из наслаждений жизни

Одной любви музыка уступает;

Но и любовь мелодия...

(А. С. Пушкин. «Каменный гость»)

Пушкин и его музы

О.А. Кипренский. `Портрет Пушкина`. 1827 г. Холст, масло.

Пушкинские «ручьи любви»

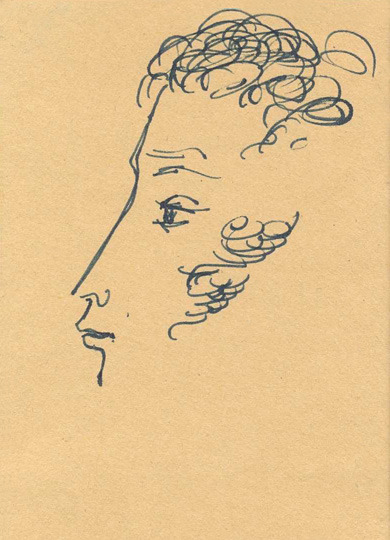

Надя Рушева. Юный поэт и дама его мечты

Мой голос для тебя и ласковый и томный

Тревожит позднее молчанье ночи темной.

Близ ложа моего печальная свеча

Горит; мои стихи, сливаясь и журча,

Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.

Во тьме твои глаза блистают предо мною,

Мне улыбаются, и звуки слышу я:

Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..

(А. Пушкин. «Ночь»)

В этом грациозном, мелодичном и благозвучном стихотворении заключена суть всей пушкинской любовной лирики – воссоединение любви и творчества. «Ручьи любви» - это стихи, вдохновлённые любовью, и одновременно – живое чувственное переживание самой любви.

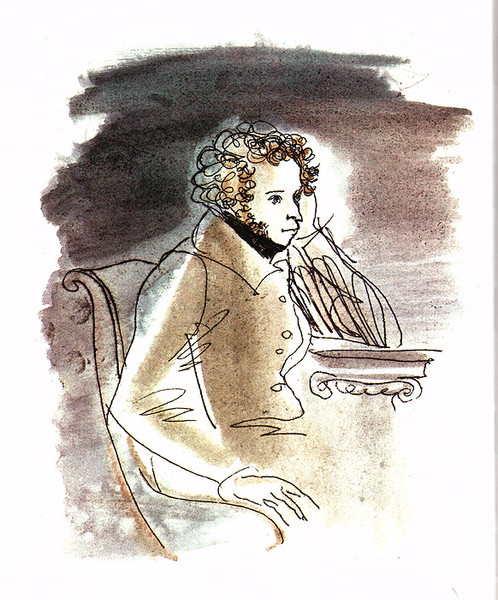

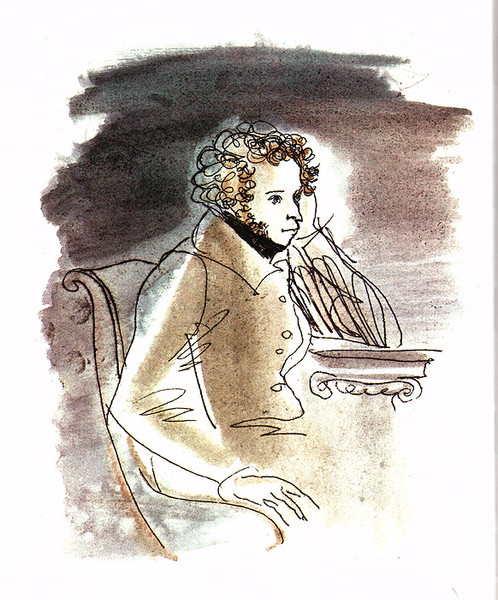

Ю. Г. Чистяков. Из серии "А. Пушкин". Бумага, акварель.60см - 40см. 1981 г.

Влюблённость всегда вызывала у Пушкина прилив вдохновения. Об этом свидетельствует, например, самое популярное, хрестоматийное стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье»). Завершающая его строфа:

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь –

остаётся выражением абсолютной истины для творчества поэта: ведь «признак Бога - вдохновенье» появляется тогда, когда есть предмет «обожествления», поклонения.

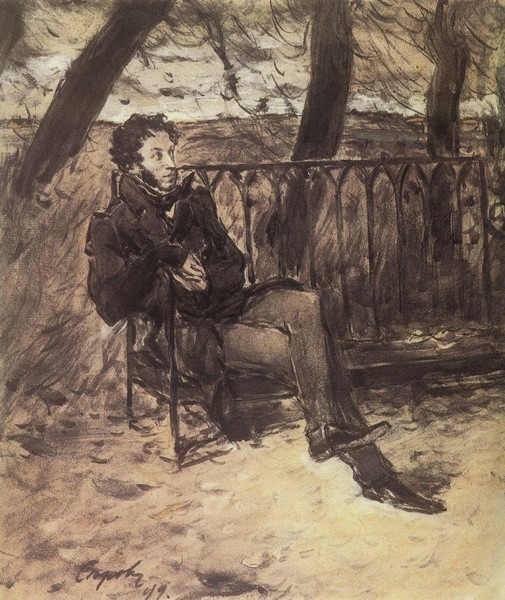

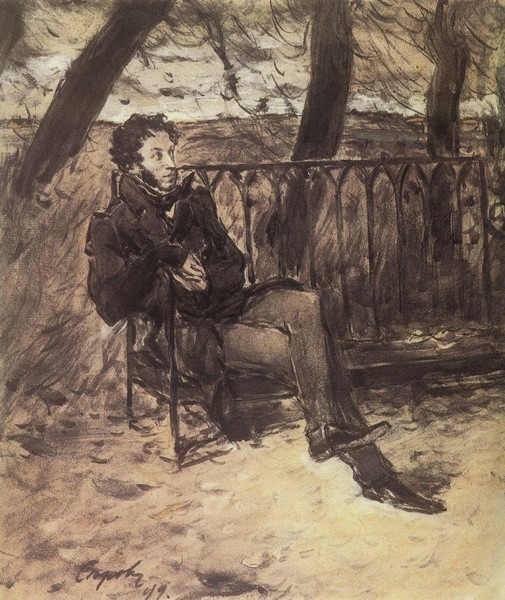

Валентин Серов. А.С.Пушкин на садовой скамье. 1899

Н. Кузьмин. Пушкин

На создание стихотворений о любви Пушкина почти всегда воодушевляла встреча с поразившей его воображение «прекрасной дамой», воспоминания о ней преследовали поэта, пока не воплощались в лирических исповедях. Так, совершенство женщины, которой поэт поклонялся и о которой мечтал, а также идеал любви воплощены им в строках стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом»:

Где та была, которой очи,

Как небо, улыбались мне?

Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

........................

Она одна бы разумела

Стихи неясные мои;

Одна бы в сердце пламенела

Лампадой чистою любви.

А.Г. и В.Г.Трагоуты. А.С.Пушкин

Легенды и мифы о сердечных тайнах Пушкина

Имя Пушкина окружено ореолом тайн и легенд. Существует, например, легенда об утаённой любви поэта. В ней утверждается, что Пушкин всю жизнь любил только одну женщину и именно ей посвящал многие любовные стихи. Исследователи и биографы называли имена Марии Николаевны Раевской, Екатерины Андреевны Карамзиной, Натальи Кочубей и даже императрицы Елизаветы Фёдоровны. Но желание видеть в любовной лирике лишь одного адресата «опровергалось» самим поэтом.

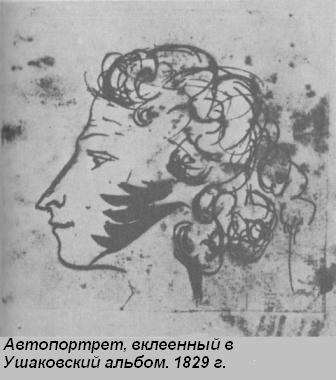

Однажды Пушкин написал в альбоме его знакомой – Елизаветы Ушаковой – свой «донжуанский список», назвав в нём множество женских имён: Катерин, Анн, Варвар, Александр… Свою жену Наталью Гончарову он считал «сто тринадцатой любовью».

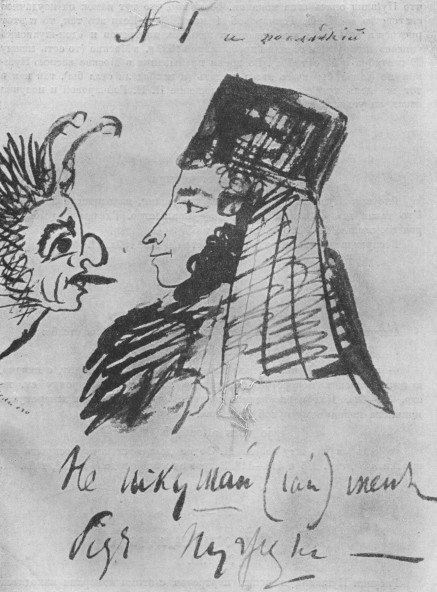

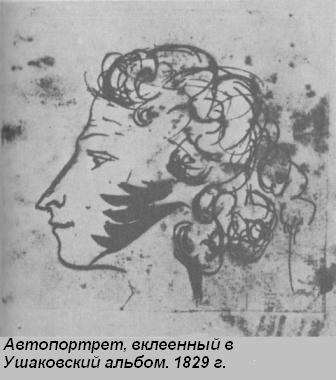

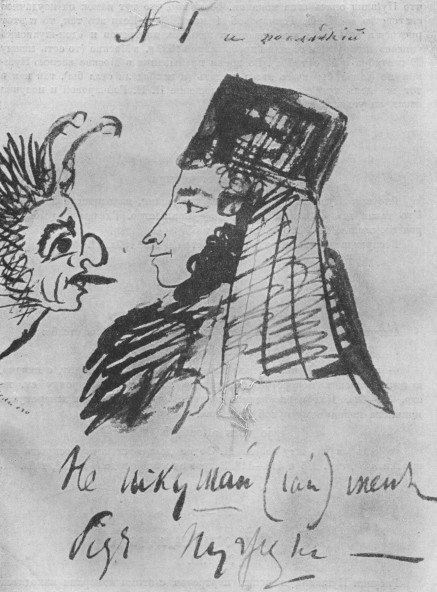

Пушкин в образе монаха, искушаемого бесом, подпись: «Не искушай меня без нужды». Автопортрет, помещённый в альбоме Ушаковых сразу после донжуанского списка

Это были, безусловно, шутки, но они разожгли воображение читателей последующих поколений, особенно пушкинских биографов… Влюбчивость и страстность Пушкина объяснялась также и его «африканским темпераментом». Между тем поведение поэта всегда соответствовало нормам того круга, к которому он принадлежал, а в этикет этого слоя общества входили и особые отношения к женщине …

Его мечтательная созерцательность, романтизм и предопределяли необходимость поиска «утаённой любви» поэта. Ей посвящены как многие специальные исследования, так и анализ содержащихся в его биографии фактов. Однако все предположения об адресатах и прототипах пушкинской любовной лирики столь же вероятны, сколь могут быть и опровергнуты. И в наши дни пушкинисты продолжают без всяких сомнений связывать стихи о любви с конкретными адресатами, а другие – их опровергать. В то же время бесспорно утверждение, что без живого, настоящего чувства к конкретной женщине могли появиться лишь поэтические упражнения, а не глубоко искренние, проникнутые сердечными восторгами и страданиями поэтические шедевры.

Мария Раевская-Волконская справедливо писала о Пушкине: «Как поэт он считал своим долгом быть влюблённым во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми встречался… В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал всё, что видел».

И тем не менее интересно познакомить читателей с личностью и судьбой хотя бы некоторых муз Пушкина.

Тебе — но голос музы томной

Коснется ль уха твоего?

(«Полтава»)

Мария Николаевна Раевская (1805—1863)

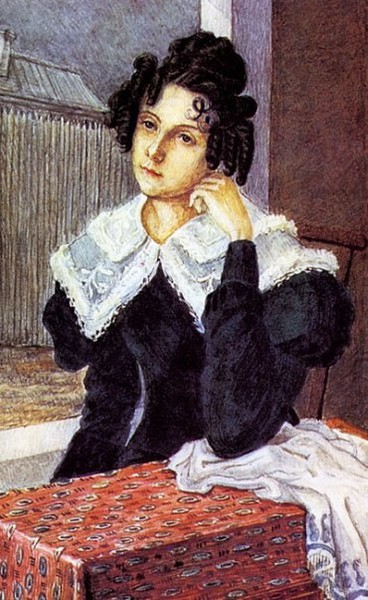

Акварель неизвестного художника. 1825

С именем Марии Раевской связывают многие пушкинские произведения. Так, сама Мария Раевская считала, что ей посвящены строфы в романе «Евгений Онегин». Это воспоминания Пушкина о прогулках по берегу Чёрного моря во время путешествия по югу России с семьёй Раевских:

Как я завидовал волнам,

Бегущим бурной чередою

С любовью лечь к ее ногам!

Как я желал тогда с волнами

Коснуться милых ног устами!

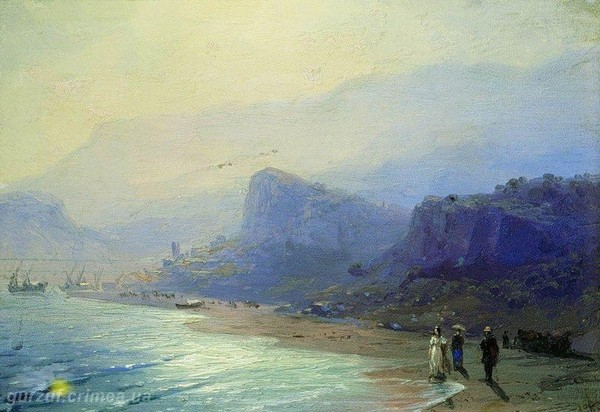

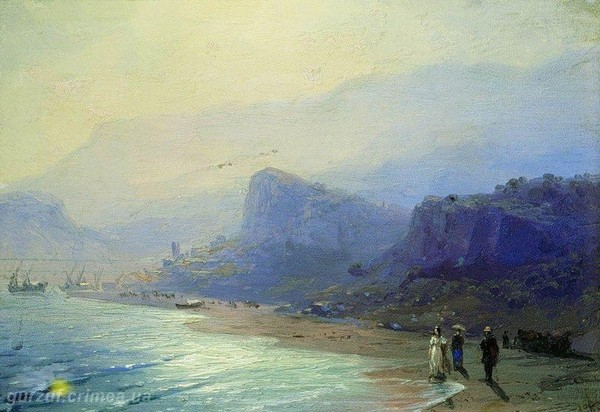

Айвазовский Иван Константинович. А.С. Пушкин и Раевская в Гурзуфе

Мария Николаевна Раевская-Волконская вспоминала: "...не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги... Пушкин нашел, что эта картина была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет".

Отзвуки пушкинской любви слышим и в поэме «Бахчисарайский фонтан», когда, любуясь героиней, поэт произносит, что её «…очи Яснее дня, чернее ночи».

Этим чувством, видимо, навеян образ «младой» черкешенки в поэме «Кавказский пленник». Исследователи творчества Пушкина адресуют Раевской и другой лирический шедевр – «На холмах Грузии»:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит — оттого,

Что не любить оно не может.

Итак, поэтический образ возлюбленной создан, а какой же в действительности была Мария Раевская?

Мария Николаевна Раевская, в замужестве – Волконская) – дочь известного русского генерала, героя Отечественной войны 1812 года. Первая её встреча с Пушкиным произошла на Украине – в Киеве. Поэт остановился в доме Раевских по дороге в Екатеринослав, куда он был направлен на службу к генералу Инзову, а фактически сослан правительством за вольнолюбивые стихи. Марии в то время было 15 лет.

Генерал Николай Николаевич Раевский старший. Портрет работы Дж. Доу для галереи Зимнего дворца.

Генерал Н. Н. Раевский старший с сыновьями в 1812 году. Гравюра С. Карделли. Лондон. 1814

Подвиг солдат Раевского под Салтановкой.

Н. С. Самокиш.

Бородино. Атака на батарею Раевского. Ф. А. Рубо.

Вторая встреча была более продолжительной: семья Раевских направляясь в Крым, выхлопотала разрешение взять с собой на воды недомогавшего от простуды и нуждавшегося в лечении Пушкина. В семье Раевских он обрёл душевный покой и вдохновение. Об этой поездке Пушкин писал брату Льву: «…Счастливейшие минуты жизни моей провёл я посереди семейства почтенного Раевского. …Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, - счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, - горы, сады, мор; друг мой, любимая моя надежда – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

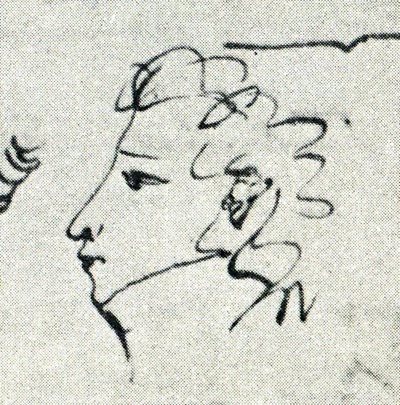

Пушкин. Автопортрет

Надя Рушева. Портрет Пушкина

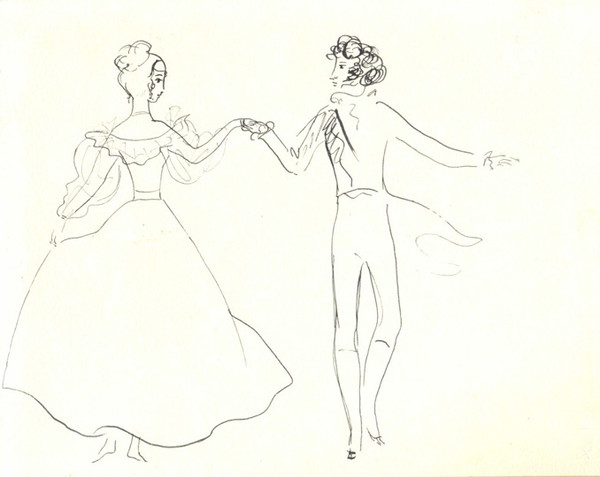

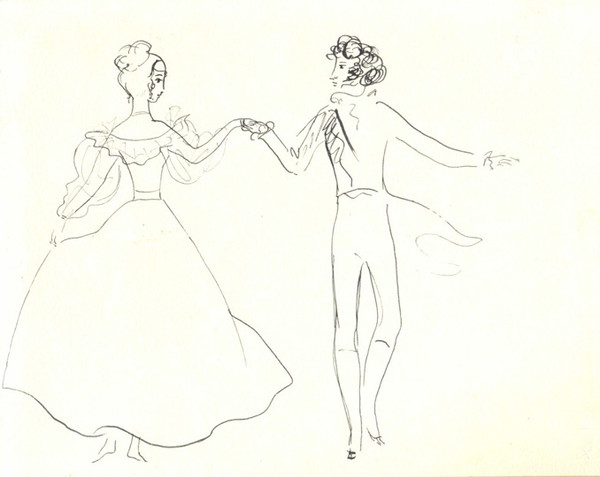

Надя Рушева. Танец

В этом же письме он сообщал брату, что «все дочери его – прелесть». Пушкин увлёкся сёстрами Раевскими (а их было четыре), но Мария – «молодая, стройная, более высокого, чем среднего роста, брюнетка с горящими глазами», покорила поэта больше всего.

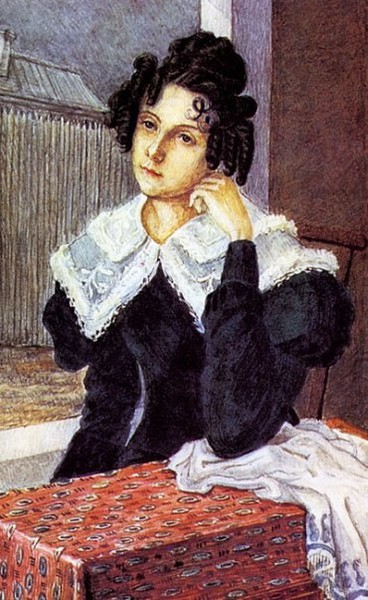

Мария Волконская. Неизвестный художник. Начало 1820-х

Мария Раевская. Рисунок Пушкина на черновиках XI – XII строф второй главы «Евгения Онегина». Конец октября 1823 года.

Пути Марии Раевской и Пушкина вскоре разошлись. Она вышла замуж за генерал-майора Сергея Григорьевича Волконского, одного из активных участников восстания декабристов 1825 года.

Марии Раевской было девятнадцать лет, когда она встретилась с тридцатишестилетним блестящим генералом С. Г. Волконским.

«Я вышла замуж,— вспоминала она потом,— в 1825 году за князя С.Г. Волконского, достойнейшего и благороднейшего из людей; мои родители думали, что обеспечили мне блестящую, по светским воззрениям, будущность.

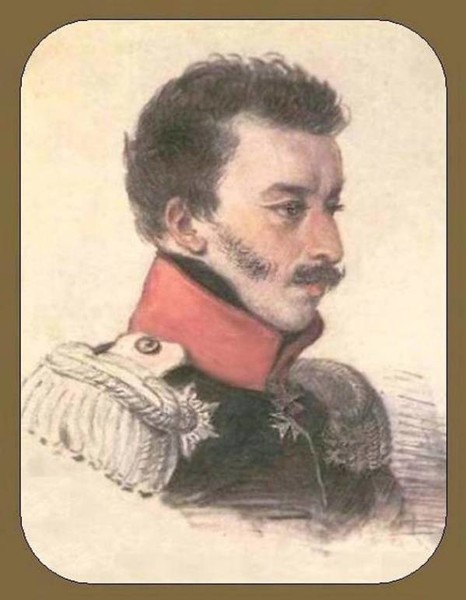

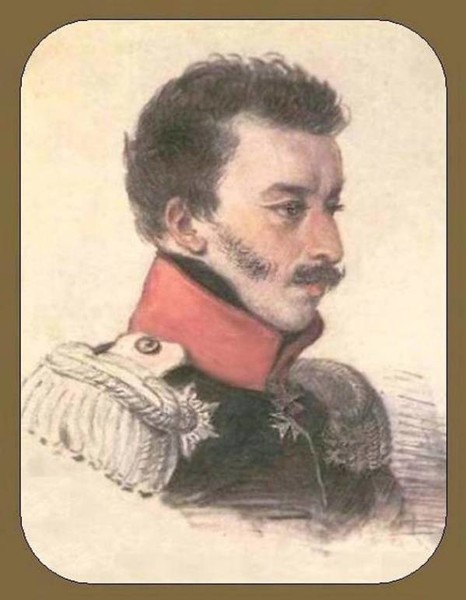

П.Ф.Соколов. Портрет Волконского Сергея Григорьевича (1788 — 1865)

П.Ф.Соколов. Портрет Волконской М.Н. с сыном Николаем.

После разгрома декабристов Волконский был приговорён к 20 годам каторжных работ. Мария Волконская последовала за сосланным мужем в Сибирь, оставив родителям своего маленького сына.

Лишившись всех прав и благ дворянского круга, она обрекла себя на жизнь простой русской женщины, но ничто не испугало умную, смелую и гордую Марию Волконскую.

Волконская М.Н. (1837) Акварель Бестужева Николая Александровича

Мария Волконская. Акварель Николая Бестужева

В Иркутске, в доме-музее Волконских, хранятся её великолепные художественные вышивки, пирамидальное фортепьяно, на котором она играла для друзей, создав салон любителей искусства, и добрые воспоминания о распространении просвещения в этом далёком российском краю.

Последняя встреча Волконской и Пушкина произошла в Москве в салоне Зинаиды Волконской в декабре 1826 года. Это был прощальный вечер по поводу отъезда Марии в Сибирь.

Портрет З. А. Волконской (1792-1862). Гравюра М. Майера с утраченной акварели К.Брюллова (1830г). Зинаида Волконская - жена Никиты Григорьевича Волконского. Никита Григорьевич и Сергей Григорьевич Волконские – братья.

Пушкин хотел передать с Марией Волконской своё послание «Во глубине сибирских руд», но не успел, так как она уехала в ту же ночь.

Сын Волконских – Николай, оставленный в Петербурге на попечение родителей Марии, умер. Пушкин написал на его смерть эпитафию и послал в Сибирь Волконским:

В сиянье, в радостном покое,

У трона вечного творца,

С улыбкой он глядит в изгнание земное,

Благословляет мать и молит за отца.

Николай, сын декабриста Волконского, родился в январе 1826 г. Умер в два года в феврале 1828. Мария Волконская узнала об этом только в начале 1829 г. В письме отцу от 11 мая 1829 г. она писала: «Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию на моего дорогого ангела, написанную для меня. Она прекрасна, сжата, но полна мыслей, за которыми слышится так много. Как же я должна быть благодарна автору!..»

Эпитафия высечена на камне над могилой Н. Волконского на кладбище Александро-Невской лавры.

«Записки» М. Н. Волконской о её жизни, судьбе и пребывании в Сибири, изданные после её смерти, довершают облик этой не только нежной и обаятельной, но и мужественной женщины.

Гордижиани М. Портрет Волконской М.Н. в старости, 1863.

В «Записках» М. Н Волконской нашлось место и воспоминаниям о Пушкине, навсегда вписавшем её имя в историю русской литературы как одной из муз поэта.

Литература:

Мадер Р. Д. Любовная лирика и её истоки. Поэты и музы: элективный курс. М.: Мнемозина, 2008;

Мария Николаевна Волконская, записки. http://az.lib.ru/w/wolkonsk...

Википедия

Одной любви музыка уступает;

Но и любовь мелодия...

(А. С. Пушкин. «Каменный гость»)

Пушкин и его музы

О.А. Кипренский. `Портрет Пушкина`. 1827 г. Холст, масло.

Пушкинские «ручьи любви»

Надя Рушева. Юный поэт и дама его мечты

Мой голос для тебя и ласковый и томный

Тревожит позднее молчанье ночи темной.

Близ ложа моего печальная свеча

Горит; мои стихи, сливаясь и журча,

Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.

Во тьме твои глаза блистают предо мною,

Мне улыбаются, и звуки слышу я:

Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..

(А. Пушкин. «Ночь»)

В этом грациозном, мелодичном и благозвучном стихотворении заключена суть всей пушкинской любовной лирики – воссоединение любви и творчества. «Ручьи любви» - это стихи, вдохновлённые любовью, и одновременно – живое чувственное переживание самой любви.

Ю. Г. Чистяков. Из серии "А. Пушкин". Бумага, акварель.60см - 40см. 1981 г.

Влюблённость всегда вызывала у Пушкина прилив вдохновения. Об этом свидетельствует, например, самое популярное, хрестоматийное стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье»). Завершающая его строфа:

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь –

остаётся выражением абсолютной истины для творчества поэта: ведь «признак Бога - вдохновенье» появляется тогда, когда есть предмет «обожествления», поклонения.

Валентин Серов. А.С.Пушкин на садовой скамье. 1899

Н. Кузьмин. Пушкин

На создание стихотворений о любви Пушкина почти всегда воодушевляла встреча с поразившей его воображение «прекрасной дамой», воспоминания о ней преследовали поэта, пока не воплощались в лирических исповедях. Так, совершенство женщины, которой поэт поклонялся и о которой мечтал, а также идеал любви воплощены им в строках стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом»:

Где та была, которой очи,

Как небо, улыбались мне?

Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

........................

Она одна бы разумела

Стихи неясные мои;

Одна бы в сердце пламенела

Лампадой чистою любви.

А.Г. и В.Г.Трагоуты. А.С.Пушкин

Легенды и мифы о сердечных тайнах Пушкина

Имя Пушкина окружено ореолом тайн и легенд. Существует, например, легенда об утаённой любви поэта. В ней утверждается, что Пушкин всю жизнь любил только одну женщину и именно ей посвящал многие любовные стихи. Исследователи и биографы называли имена Марии Николаевны Раевской, Екатерины Андреевны Карамзиной, Натальи Кочубей и даже императрицы Елизаветы Фёдоровны. Но желание видеть в любовной лирике лишь одного адресата «опровергалось» самим поэтом.

Однажды Пушкин написал в альбоме его знакомой – Елизаветы Ушаковой – свой «донжуанский список», назвав в нём множество женских имён: Катерин, Анн, Варвар, Александр… Свою жену Наталью Гончарову он считал «сто тринадцатой любовью».

Пушкин в образе монаха, искушаемого бесом, подпись: «Не искушай меня без нужды». Автопортрет, помещённый в альбоме Ушаковых сразу после донжуанского списка

Это были, безусловно, шутки, но они разожгли воображение читателей последующих поколений, особенно пушкинских биографов… Влюбчивость и страстность Пушкина объяснялась также и его «африканским темпераментом». Между тем поведение поэта всегда соответствовало нормам того круга, к которому он принадлежал, а в этикет этого слоя общества входили и особые отношения к женщине …

Его мечтательная созерцательность, романтизм и предопределяли необходимость поиска «утаённой любви» поэта. Ей посвящены как многие специальные исследования, так и анализ содержащихся в его биографии фактов. Однако все предположения об адресатах и прототипах пушкинской любовной лирики столь же вероятны, сколь могут быть и опровергнуты. И в наши дни пушкинисты продолжают без всяких сомнений связывать стихи о любви с конкретными адресатами, а другие – их опровергать. В то же время бесспорно утверждение, что без живого, настоящего чувства к конкретной женщине могли появиться лишь поэтические упражнения, а не глубоко искренние, проникнутые сердечными восторгами и страданиями поэтические шедевры.

Мария Раевская-Волконская справедливо писала о Пушкине: «Как поэт он считал своим долгом быть влюблённым во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми встречался… В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал всё, что видел».

И тем не менее интересно познакомить читателей с личностью и судьбой хотя бы некоторых муз Пушкина.

Тебе — но голос музы томной

Коснется ль уха твоего?

(«Полтава»)

Мария Николаевна Раевская (1805—1863)

Акварель неизвестного художника. 1825

С именем Марии Раевской связывают многие пушкинские произведения. Так, сама Мария Раевская считала, что ей посвящены строфы в романе «Евгений Онегин». Это воспоминания Пушкина о прогулках по берегу Чёрного моря во время путешествия по югу России с семьёй Раевских:

Как я завидовал волнам,

Бегущим бурной чередою

С любовью лечь к ее ногам!

Как я желал тогда с волнами

Коснуться милых ног устами!

Айвазовский Иван Константинович. А.С. Пушкин и Раевская в Гурзуфе

Мария Николаевна Раевская-Волконская вспоминала: "...не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги... Пушкин нашел, что эта картина была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет".

Отзвуки пушкинской любви слышим и в поэме «Бахчисарайский фонтан», когда, любуясь героиней, поэт произносит, что её «…очи Яснее дня, чернее ночи».

Этим чувством, видимо, навеян образ «младой» черкешенки в поэме «Кавказский пленник». Исследователи творчества Пушкина адресуют Раевской и другой лирический шедевр – «На холмах Грузии»:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,

Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,

И сердце вновь горит и любит — оттого,

Что не любить оно не может.

Итак, поэтический образ возлюбленной создан, а какой же в действительности была Мария Раевская?

Мария Николаевна Раевская, в замужестве – Волконская) – дочь известного русского генерала, героя Отечественной войны 1812 года. Первая её встреча с Пушкиным произошла на Украине – в Киеве. Поэт остановился в доме Раевских по дороге в Екатеринослав, куда он был направлен на службу к генералу Инзову, а фактически сослан правительством за вольнолюбивые стихи. Марии в то время было 15 лет.

Генерал Николай Николаевич Раевский старший. Портрет работы Дж. Доу для галереи Зимнего дворца.

Генерал Н. Н. Раевский старший с сыновьями в 1812 году. Гравюра С. Карделли. Лондон. 1814

Подвиг солдат Раевского под Салтановкой.

Н. С. Самокиш.

Бородино. Атака на батарею Раевского. Ф. А. Рубо.

Вторая встреча была более продолжительной: семья Раевских направляясь в Крым, выхлопотала разрешение взять с собой на воды недомогавшего от простуды и нуждавшегося в лечении Пушкина. В семье Раевских он обрёл душевный покой и вдохновение. Об этой поездке Пушкин писал брату Льву: «…Счастливейшие минуты жизни моей провёл я посереди семейства почтенного Раевского. …Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, - счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, - горы, сады, мор; друг мой, любимая моя надежда – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

Пушкин. Автопортрет

Надя Рушева. Портрет Пушкина

Надя Рушева. Танец

В этом же письме он сообщал брату, что «все дочери его – прелесть». Пушкин увлёкся сёстрами Раевскими (а их было четыре), но Мария – «молодая, стройная, более высокого, чем среднего роста, брюнетка с горящими глазами», покорила поэта больше всего.

Мария Волконская. Неизвестный художник. Начало 1820-х

Мария Раевская. Рисунок Пушкина на черновиках XI – XII строф второй главы «Евгения Онегина». Конец октября 1823 года.

Пути Марии Раевской и Пушкина вскоре разошлись. Она вышла замуж за генерал-майора Сергея Григорьевича Волконского, одного из активных участников восстания декабристов 1825 года.

Марии Раевской было девятнадцать лет, когда она встретилась с тридцатишестилетним блестящим генералом С. Г. Волконским.

«Я вышла замуж,— вспоминала она потом,— в 1825 году за князя С.Г. Волконского, достойнейшего и благороднейшего из людей; мои родители думали, что обеспечили мне блестящую, по светским воззрениям, будущность.

П.Ф.Соколов. Портрет Волконского Сергея Григорьевича (1788 — 1865)

П.Ф.Соколов. Портрет Волконской М.Н. с сыном Николаем.

После разгрома декабристов Волконский был приговорён к 20 годам каторжных работ. Мария Волконская последовала за сосланным мужем в Сибирь, оставив родителям своего маленького сына.

Лишившись всех прав и благ дворянского круга, она обрекла себя на жизнь простой русской женщины, но ничто не испугало умную, смелую и гордую Марию Волконскую.

Волконская М.Н. (1837) Акварель Бестужева Николая Александровича

Мария Волконская. Акварель Николая Бестужева

В Иркутске, в доме-музее Волконских, хранятся её великолепные художественные вышивки, пирамидальное фортепьяно, на котором она играла для друзей, создав салон любителей искусства, и добрые воспоминания о распространении просвещения в этом далёком российском краю.

Последняя встреча Волконской и Пушкина произошла в Москве в салоне Зинаиды Волконской в декабре 1826 года. Это был прощальный вечер по поводу отъезда Марии в Сибирь.

Портрет З. А. Волконской (1792-1862). Гравюра М. Майера с утраченной акварели К.Брюллова (1830г). Зинаида Волконская - жена Никиты Григорьевича Волконского. Никита Григорьевич и Сергей Григорьевич Волконские – братья.

Пушкин хотел передать с Марией Волконской своё послание «Во глубине сибирских руд», но не успел, так как она уехала в ту же ночь.

Сын Волконских – Николай, оставленный в Петербурге на попечение родителей Марии, умер. Пушкин написал на его смерть эпитафию и послал в Сибирь Волконским:

В сиянье, в радостном покое,

У трона вечного творца,

С улыбкой он глядит в изгнание земное,

Благословляет мать и молит за отца.

Николай, сын декабриста Волконского, родился в январе 1826 г. Умер в два года в феврале 1828. Мария Волконская узнала об этом только в начале 1829 г. В письме отцу от 11 мая 1829 г. она писала: «Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию на моего дорогого ангела, написанную для меня. Она прекрасна, сжата, но полна мыслей, за которыми слышится так много. Как же я должна быть благодарна автору!..»

Эпитафия высечена на камне над могилой Н. Волконского на кладбище Александро-Невской лавры.

«Записки» М. Н. Волконской о её жизни, судьбе и пребывании в Сибири, изданные после её смерти, довершают облик этой не только нежной и обаятельной, но и мужественной женщины.

Гордижиани М. Портрет Волконской М.Н. в старости, 1863.

В «Записках» М. Н Волконской нашлось место и воспоминаниям о Пушкине, навсегда вписавшем её имя в историю русской литературы как одной из муз поэта.

Литература:

Мадер Р. Д. Любовная лирика и её истоки. Поэты и музы: элективный курс. М.: Мнемозина, 2008;

Мария Николаевна Волконская, записки. http://az.lib.ru/w/wolkonsk...

Википедия

Комментировать